这是一部生于“恐惧的 70 年代”的暗黑片,有罪恶、有暴力、有性与绝望。

意大利记者沃尔特·曼奇尼(Walter Mancini)和妻子伊芙(Eve Mancini)到美国西部旅行。途中,青年科尼兹(Adam Konitz)搭上了他们的车。

不久,科尼兹对伊芙出言猥亵,夫妇俩才发现,他竟是新闻里正在播报的刚刚抢劫了银行的凶犯,他的皮箱里满装着 200 万美元。

科尼兹用枪逼二人就范,让他们带他逃往墨西哥。途中,沃尔特试图向警察求救,却被科尼兹识破,并且枪杀了两名巡警。

通向死亡的旅程被迫继续,科尼兹得知沃尔特是记者,突发奇想,请他为自己写传。也许是被他的凶残震慑,也许是无可奈何,沃尔特接受了提议。

三人停留在山间过夜,科尼兹请沃尔特说说这本书打算从哪里开始。

沃尔特给出了一个标准的答案:罪恶源自“悲催的童年”。

这样的叙事你一定很熟悉。典型如阿德勒1的名言:

幸运的人一生被童年治愈,不幸的人用一生治愈童年。

如今,很多人越来越相信“原生家庭”的力量,他们中的大多数是从公共媒体得知这一“人生要义”的。

继而,他们又被传授了与“原生家庭”决裂、接纳或是和解的秘诀。

之后,则在各种复杂而又矛盾的说法中,一边忍受焦虑,一边试图为下一代改变家庭环境,以便终结苦难的传承。

而在某种流行的犯罪心理学,或者声称事关犯罪心理的影视作品中,这样的“因果界说”比比皆是。

如果你喜读当下中国网络上的悬疑(罪案)小说,就会发现大部分作品主角不是法医,就是心理侧写师。恰好,这两个职业代表了科学的溯源与心理的溯源两种方式。

尤其是,案件一筹莫展时,貌似总会有一位“心理侧写师”出现,用基本相同的语言描述不同的犯罪者基本相同的童年──就像电影中的沃尔特所做的一样。

在这些作品中,心理侧写屡奏奇功,让人不得不相信心理学就像物理学一样,科学,精准,有效。

长寿美剧《犯罪心理》是一个典型,据说,它粉丝无数。

弗洛伊德不管用

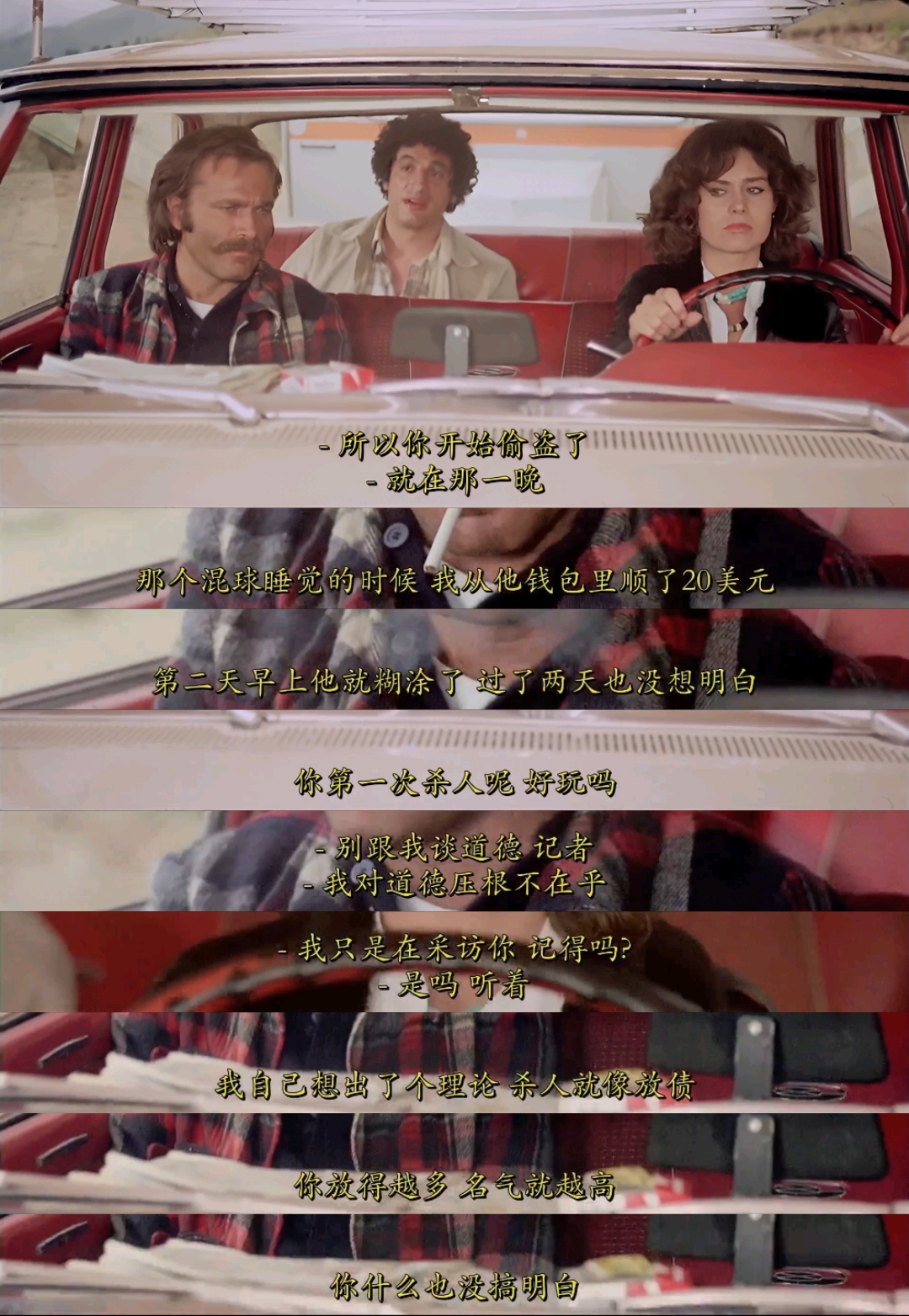

然而,本片并没有像《犯罪心理》那样确证分析家的预言,科尼兹听了沃尔特的话,对他的臆测嗤之以鼻:

尤其是科尼兹言语中,对儿时家庭生活细节的描述,仿佛在宣示,我才是那个经历过自己童年的人──这极其浅显,却常常为很多自以为是的分析者所忽略。

沃尔特最后也不得不承认:好吧,看来弗洛伊德不管用。

虽然直到今天,仍有很多人相信原生家庭的那一套理论,但实际上,无论从小看老“正着推”,还是从老看小“反着推”,都会发现很多反例,就像本片科尼兹的例子一样。

所以,弗洛伊德不管用吗?还是不要轻易下结论。

弗洛伊德总是管用

在此后的路途中,科尼兹又自顾自解释了自己“走上犯罪道路”的原因:

沃尔特显然是没能想到事情竟会是这样,于是他脱离事实本身,否认这个解释的有效性:

沃尔特顾左右而言他,把话题从“这是否是事实”转向“人们是否接受这是事实”。科尼兹却并不理会,他认定,父亲的“吝啬”就是他堕落的原因:

沃尔特最后的话,很有意思:

到底是谁没有搞明白呢?正如沃尔特所说,其实大多数人不但认为多拿了钱给人家退回去这类事,不但无过,而且颇有点“美德”的意思。

一个在拥有如此美德(大概率是清教徒)的家庭成长起来的孩子,如何变成了杀人不眨眼的魔头?

科尼兹自己的解释其实是可以理解的,但是,大多数人其实仍不愿相信。不要说 70 年代,就算现在,恐怕也有很多人不愿相信。

但在精神分析看来,这已经不是问题。

科尼兹的例子,其实不能证伪精神分析,或者所谓“原生家庭”规律。

精神分析发展至今,在经年累月的被挑战和被质疑,以及主动和被动的反击中,已成为一种精巧的、自我解释的、自我证实的闭环体系。

一个糟糕的原生家庭养出一个糟糕的孩子,这是原生家庭的错误;一个糟糕的家庭养出一个出类拔萃的孩子,这可能是反向形成,或者升华的作用。

反过来,一个看来无可挑剔的美好家庭出了一个逆子,那也注定是某种隐形缺失导致的特殊的心理机制造成的。

比如,科尼兹的父母既可能因其言传身教造就一个“道德楷模科尼兹”,但也可能因其“压迫性的超我”养育出一个“杀人狂魔科尼兹”。

总之,今时今日,要质疑精神分析这类理论,是非常难乃至不可能的。

可问题在于:一种太过完美的理论,本身的意义性往往成了最明显的短板。

关于原生家庭的种种规律,其实已经造就了太多不知所措的父母,他们往往越是深入了解这些貌似深刻的知识,往往越是觉得:怎么做都是错的。

弗洛伊德到底管不管用

所以,弗洛伊德到底管不管用?还真不是一两句能说清楚的。

因果与解释

一颗桌球撞击另一颗桌球,后者会向某个方向运动。自从世上有了两颗撞在一起的桌球,这情形始终未变。

在这个例子中,我们看到的是力的原理,我们知道,甲球足够力度的撞击是乙球移动的原因。科学研究要揭示的,就是这一类东西,称为“因果”。

然而,弗洛伊德的“童年是成人之父”并没有获得这种强稳定性。

虽然太多教科书与主流意见都将心理学视为一种科学(虽然科学性还不够强),但其实把这些实验室里的心理学就称为神经科学,也不是不可以。

一个关于“盲视”2的心理学实验,与一个关于“刻板印象”3的心理学实验,虽然人们不加区分地把它们都叫心理学实验,但二者有多少相似之处呢?

首先对象就不一样,一个研究的是脑神经,一个研究的是人。

人≠脑神经

实际上,所有被我们称为“社会科学”的学问,都只提供,也只能提供解释,并不提供因果——尽管很多时候,我们也方便地使用“因果”“必然”之类词汇,但那些结论显然没那么“因果”,也没那么“必然”。

严格来说,心理学仍然是所谓“社会科学”(且不论这个词是否合理),心理科学或者神经科学才是“自然科学”。心理学提供的不是因果,它提供的,是解释。心理科学才提供因果。

解释

解释,就是这样一种东西:它将两个或者两个以上的、孤立的事实联系起来,并使这种联系看起来具有某种合理性。

- 她是一个边缘型人格障碍4患者。

- 她年幼时遭受过性侵。

这本来是两句话,代表两个孤立的事实。

- 她年幼时遭受过性侵,现在成了一个边缘性人格障碍患者。

- 怪不得她现在是一个边缘型人格障碍患者,原来她年幼时遭受过性侵。

这样的句子,就提供了某种解释。

但,这些不是因果。她的边障,完全可能是其他原因造成的,哪怕她事实上真的在年幼时遭受过性侵。

解释的力量并不基于因果的事实性,而基于其类因果叙事的合理性。

所以,弗洛伊德,或者说精神分析始终只能提供一种解释。这种解释听起来合理,人们就倾向于相信,但任何一种解释都不必然是事实。

我们是人

为什么社会科学只能提供解释?因为其研究对象是人。

人的自由意志决定了其对外界环境刺激的反应方式难以预测,何况,微观来看,相同的外界环境,对每个人意义都有差别。

一对同卵双生子(先天因素全等),在同一个家庭长大(后天环境因素控制得也很好),但他们仍然可能,甚至经常会成长为心理特性有差别甚至迥异的孩子,而且,随着年龄增长,随着他们走出家庭,哪怕只是进入幼儿园,这种差异会越来越大。

人,就是这样一种生物。

因为人不是桌球,所以没有那么必然的因果,只有不那么必然的解释。

你想让弗洛伊德怎样管用

即使在经典精神分析(至少在西方)已然没落的今天,它仍有其价值。

如果我们将精神分析的理论建构当成金科玉律,或者企图从特殊到一般地找到某些确凿无疑的“定理”,那恐怕你唯一可以发现的定理就是:

人受到他过往经验的影响。

然而,这并没有什么意义。这句话既没有说明影响的方向,也没有说明影响的程度。

如同说“人会受到原生家庭影响”一样,这句话正确,因为几乎不可能不影响。

“我”,本来就是一个“化合”了过往经验影响、当下经验影响、未来期望影响的综合体。

所以问题本该是:这个人如何受到他过往经验的影响?(以至于他成为了现在这个样子!)

这便要求一个治疗师像对待一个人一样对待你对面的那个人,而不是像对待一类人一样对待他。

至于精神分析“发现”的那些规律,比如众多的防御方式,只可以作为用于构建某种解释的基本思路,并且必须要和对方确认。

更重要的,这种解释必须要从对方讲述的过往经验出发,而不是从弗洛伊德的那些原理出发。

这种解释是否真实并不重要,重要的是这种解释是否让他觉得有理,让他觉得终于为自己当下的困扰找到了历史脉络。

所以,弗洛伊德到底管不管用,这个问题取决于你如何使用弗洛伊德。

如果电影中的沃尔特不是从“悲催的童年”开始,而是说:“我们一般从童年谈起,你不妨说说看”,他应该就不会受到科尼兹的嘲弄,甚至有可能自行发现这个魔头成长的真相。