18 岁,梳着两条麻花辫子的琴澄香织,有一个藏了十年的秘密。她不知道自己是否已经准备好,说给同班那个叫鹫见和彦的男孩子听。

她从一年级,就开始喜欢他了。虽然,他总是叫她“丑八怪”, 对她搞种种恶作剧,喝多了还会抢她的近视镜戏弄她──尽管摘下眼镜的她,又令他怦然心动。

对香织来说,道出那个秘密,是一种仪式,是结束,也是开始。秘密的价值,并非在于知道它的人是多是少,而在于谁可以知道它。不能说给爱人听的秘密,没有意义。

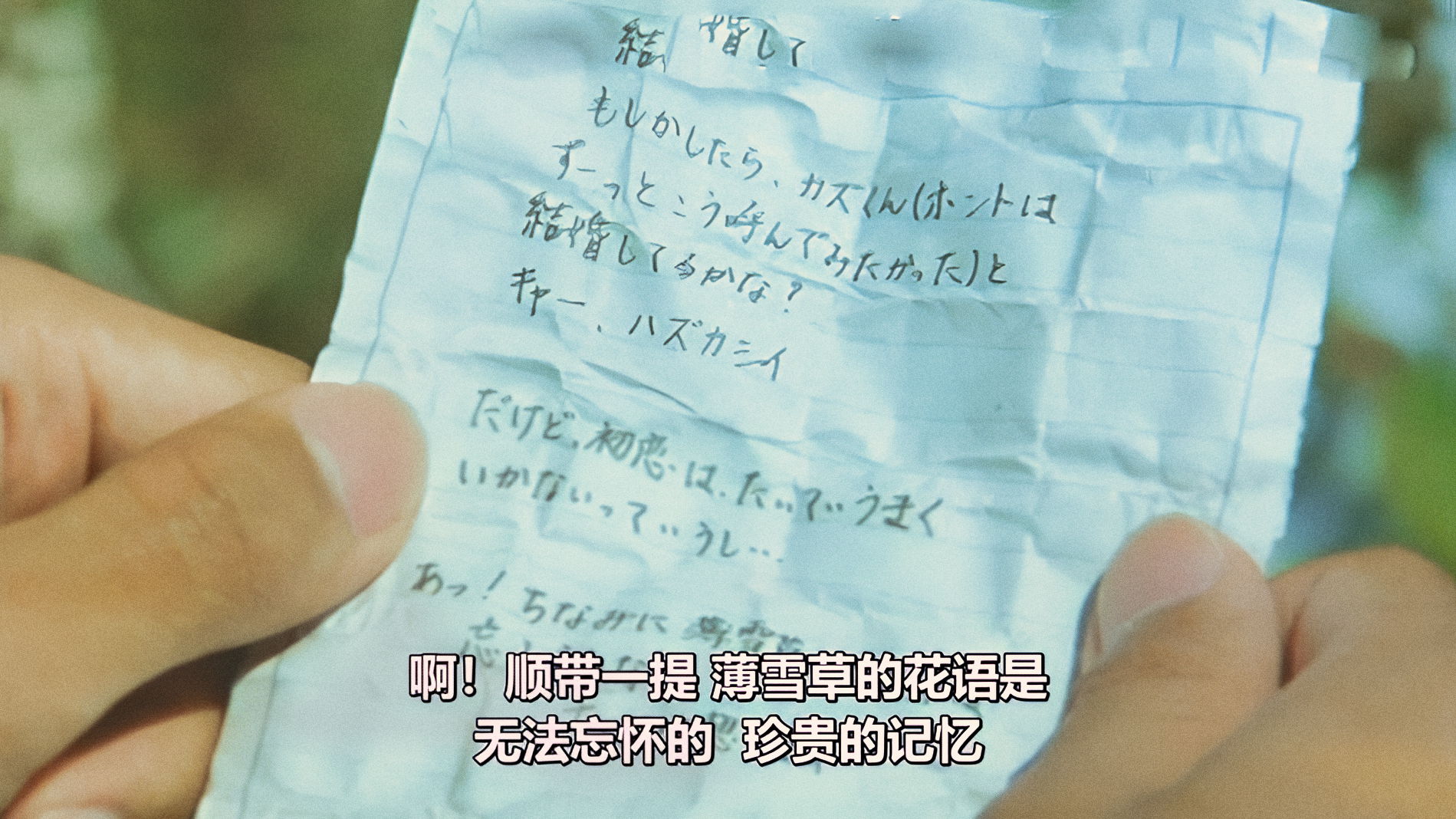

一起去野餐的时候,二人约定将自己的心愿埋在山上的一棵树下,种上一棵薄雪草作标记,十年后再掘出来看。香织就是这样守护着那个秘密,她或许希望也像埋起这小纸条一样,将秘密藏起来。但这是一个有了心爱的人,就不得不揭开的秘密。

所以很难。她一次次拖延着那个说出口的一瞬间。她不愿和他去海边游泳,更拒绝他亲热的举动,于是,只会靠欺负女孩子表达爱意的大男孩到底还是生气了,这使得她担心自己将会失去他。

于是,七夕节长良川上的烟花之夜,她终于鼓起勇气……

然而,这一场倾诉却被叫他们一起去喝酒的同学打断了。

之后,两个人都喝醉了。骤然间,大雨如注,在嬉笑打闹中,他们来到岸边的一艘小船上避雨。和彦将香织压在身下,解开了她胸前的衣襟……

闪电的辉光中,映入眼帘的,是香织胸前一大片烧伤疤痕。

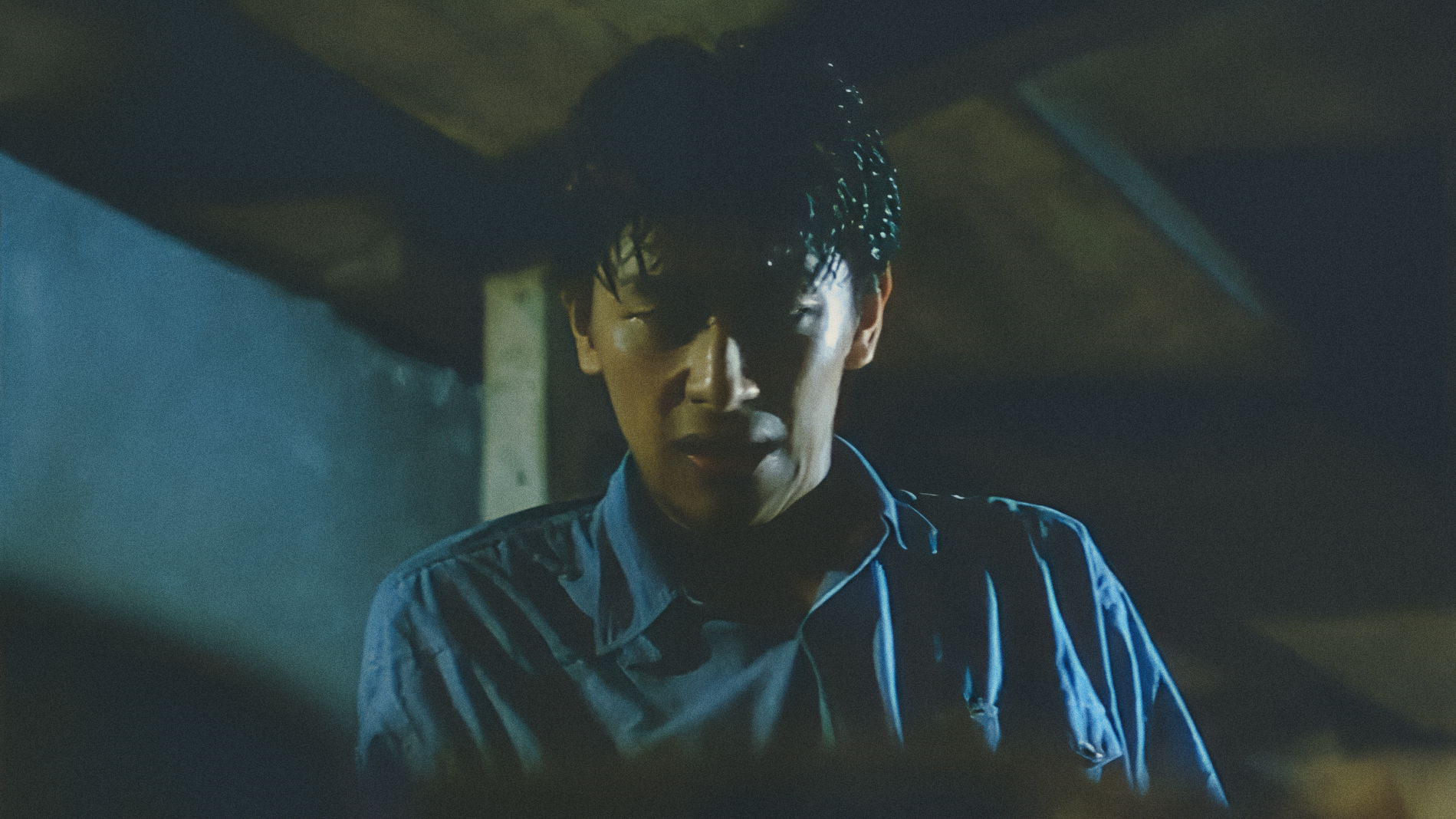

于是,被惊到的和彦成了这个样子。

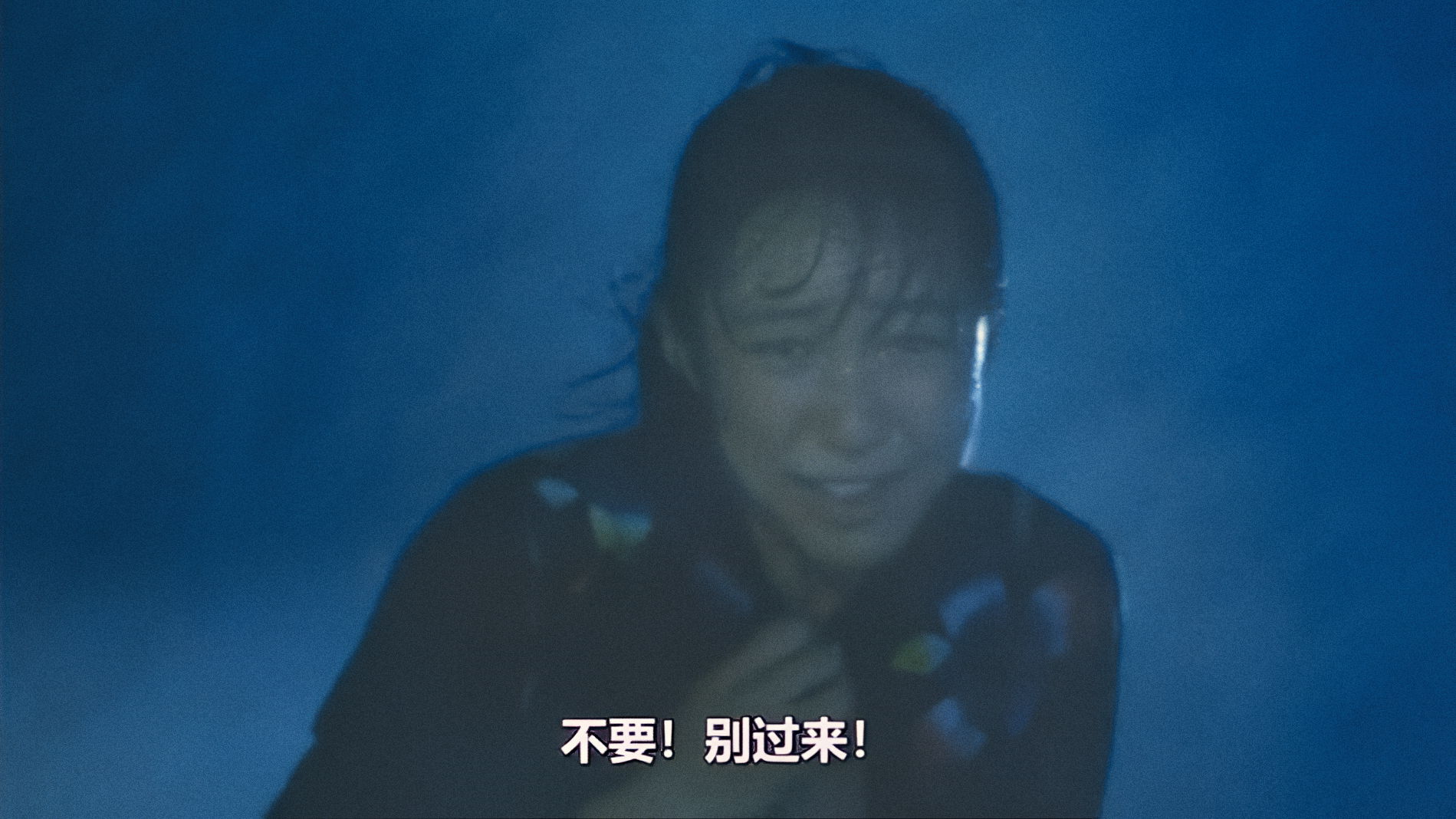

香织的秘密没有铺垫地呈现在爱人面前,她扯紧衣襟,嘶吼着,疯狂地奔向雨中。

虽然和彦已经反应过来,快步追去,但是香织嘶喊着,不要过来!不要过来!

在追逃中,说不清是有意无意,香织落水,和彦跃入水中抢救。镜头转换,二人已经被送进了医院。

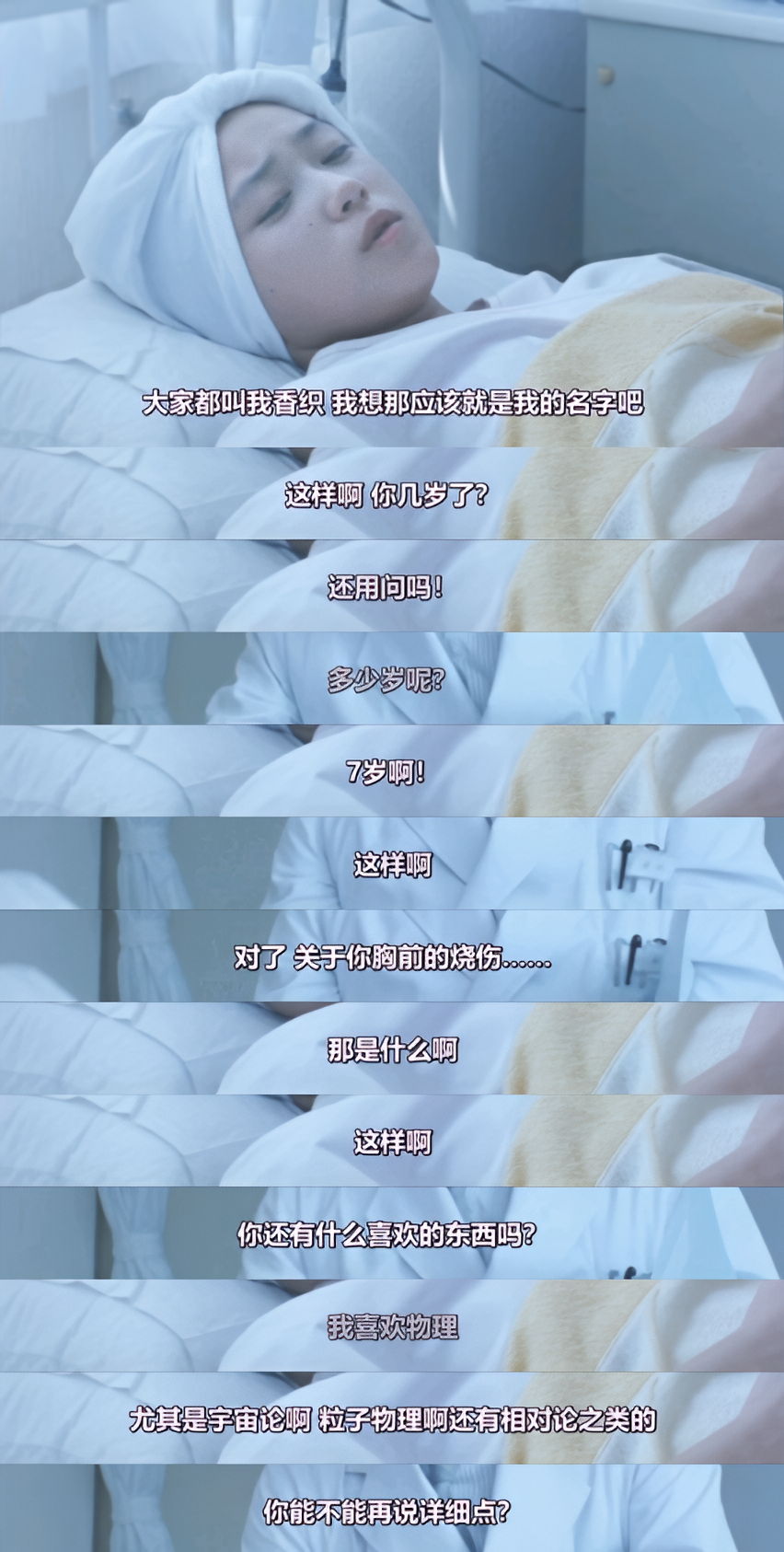

医院里,香织悠悠醒转,却已经不记得自己是谁,也不再认识自己的父母。医生来查问病情:

此时,除了自己一向喜爱,并想要作为一生事业的物理学,香织什么都不记得了。她认为自己目前 7 岁,并且表示不知道胸前的烧伤是怎么一回事。

医生后来询问了香织的父母,原来,烧伤事件便是发生在香织8 岁时。

因为无法面对那种痛苦,通过让自己的记忆停留在 7 岁,香织自我隔绝了烧伤事件──这似乎是一般人都能够想到的解释。精神分析会认为,这是经典的原始心理防御机制。而痴迷物理,说是补偿也好,说是抵消或是升华也罢,总之也是心理防御。

然而,这样理解还是有一个问题,因为无论如何否认,胸前的伤痕不会消失,别人可以不知道,自己却无法不面对。此外,这烧伤并不只是自己知道,除了父母,还有另外一个男人。

接下来的几天后,医生再次询问香织:

此时,香织还没有回忆起自己的姓名和父母,但表示已经“习惯了”,习惯意味着记忆开始被重新建构起来。更重要的是,在这里,她模模糊糊地想起了和彦。

事情和之前的一个小事件有关。

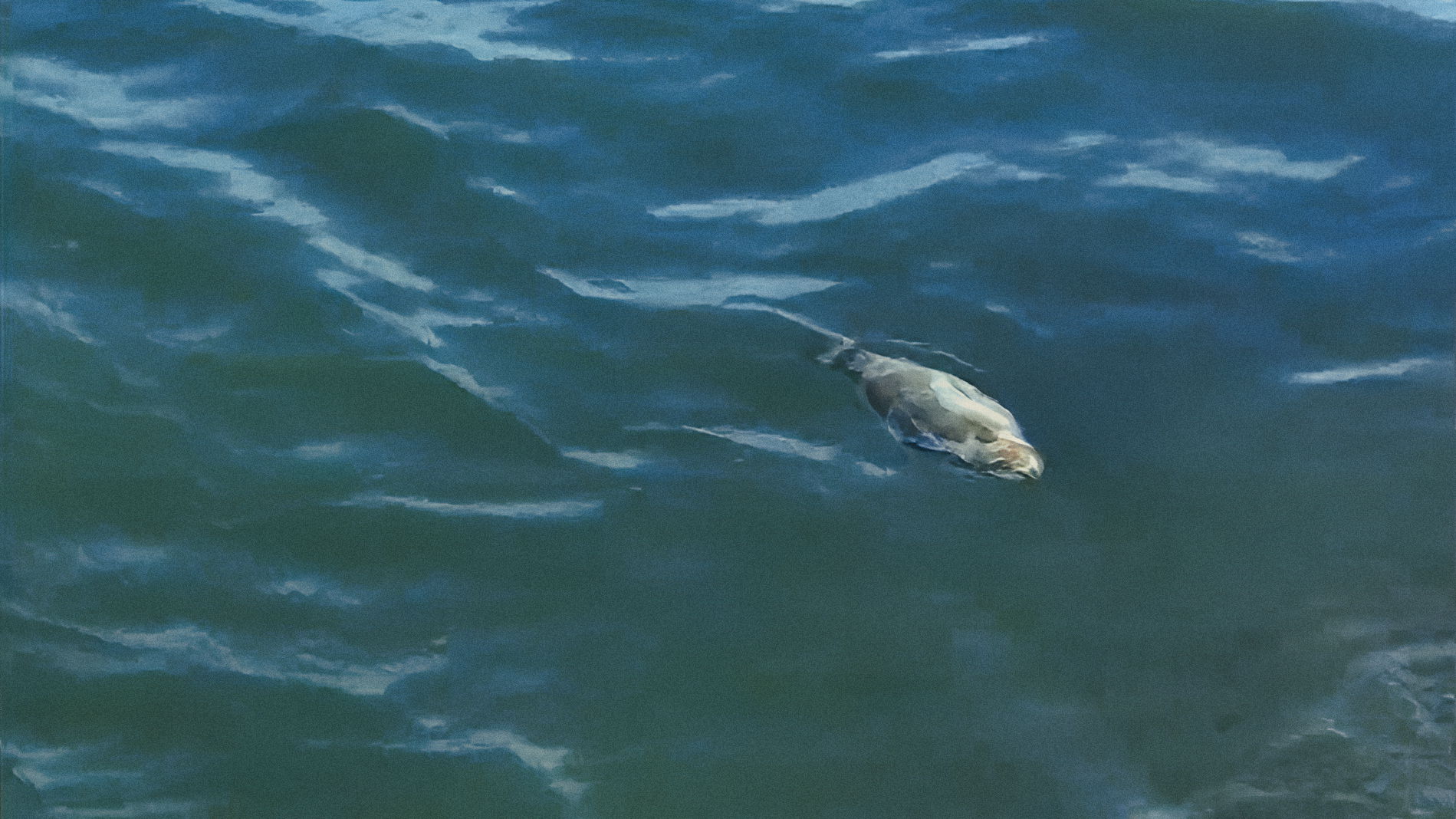

在长良川散步时,两人曾经看到河坝上的一条死鱼,和彦觉得好脏好恶心,把死鱼踢到了河里。在一旁观看的香织神情紧张,下意识地揪紧了胸前的衣襟。

在这个夸张而充满错位的“很恶心的梦”中,那个从入学就开始喜欢的和彦,成为了不知道是谁的人;和彦戏谑女孩子的“丑八怪”,用来骂死鱼的“很脏”等等,都变成了这个 nobody 对自己的指责;而和彦将死鱼踢到水中,变成了这个 nobody 将自己推落水中;河面的死鱼则被置换成了自己,七夕夜自己落入河中的意象与被烧毁胸口的火焰凝缩在一起。

此时此刻,同一家医院里另外一间病房,为救香织摔断了腿的和彦,已经获知香织失去了记忆,虽然想与她联络,但却毫无办法。

香织的记忆实际上一直在慢慢恢复。很多对这部影片的评论都忽视了这个恢复的过程,实际上,重大刺激或者损伤造成的失忆大部分都是暂时性的,这是影片贴近真实的设计。但说是“恢复”又不那么准确,说是“重建”更合适些。这有点像对旧建筑的“修旧如旧”。这个过程中,失忆者其实并没有原原本本地找回“原来的”东西,毋宁说是在此情此景下建立了一种新的故事组合。这种新的叙事中也许有旧的记忆材料,也许完全没有,就像那个著名的“忒修斯之船[1]”,所有的木板都被换掉了,但是人们仍然将它认作当初那艘载着英雄归来的船。

这之后,医生问诊时,香织的记忆又恢复了一部分。特别是和彦送给她的金鱼死去,金鱼缸摔碎之后,她已经有了关于她出事当晚的模模糊糊的场景,河水,气球,雨丝,至于双重人格,则是和彦在二人到天文台看月亮的时候的一句戏言,他说,因为看不到月之背面(不自转),所以月亮好像有双重人格。特别值得注意的是,这里香织说道,自己的“记忆也恢复了”,而和彦对于她,仍然是“在梦里出现的那个男人”。这意味着,香织自认为记忆的恢复已经完成,而和彦彻底被她从“新的记忆”中排除了出去。

为什么香织在重构的记忆中没有给心爱的和彦留下一个位置呢?很显然,和彦的角色与香织不愿面对的“心头伤”绑定在了一起。试想,如果七夕夜香织的倾诉没有被打断,和彦就可以事先知道香织的痛处,事后亲眼见到,也就不会太过惊愕。那样的话,剧本就会完全不同,和彦本来可以成为一个从 8 岁开始忍受了十年伤痛,却仍然勇于追寻幸福的女孩子的成长见证人,并以他的爱和接纳,让那个伤痛永远成为过去;而现在,他却成为了她“好脏、好恶心、丑八怪”的目击者。

又是十年以后,和彦再次来到他和香织曾经埋下心愿的山坡,见到石头上镌刻的石川啄木[2]的短歌:

对那时的你,

没能说出口的爱的告白,

现在还残留在我的胸口。

若是只留意这诗中的长情,那么这几句也只道是寻常流行歌词而已;惟有体验过人生最痛楚的错过,方才知道,令人心碎的却是“那时没能说出口”。蓦然回首,人生际遇的天壤云泥,竟真就在那阴差阳错的一瞬间。

为了帮助香织恢复记忆,医生请了香织的同学、好朋友由美来看她。没想到香织反应强烈,表示不认识由美。由美走后,香织才对医生坦白了一切:

这一段叙述亦真亦假,然而无论真假,对香织来说都不是最重要的。重要的是,香织通过构建一个自己嫉妒“明亮、直率、漂亮”的由美的故事,为自己胸口的烧伤找到了一个解释。

可以想见,一个 8 岁的孩子遭遇突如其来的重创,甚至失去了身为女性的特征之一,她这十年的时光,应该一直在纠结如何面对这样的命运。如果那一夜她说出了深埋心底的秘密,并且得到了心爱之人的接纳,此后她也应该可以面对这样的伤痛。虽然,这还远称不上有勇气直面伤痛,因为香织的想法很显然包藏了“让所有能看到伤口的人能够接纳就可以了”的想法,而实际上能否得到心理疗愈关键要看自己能否接纳。然而,不幸的是,这个机会错过了,所以,她转而寻求一个解释。可试图否认或者忘记这个创伤是不可能成功的,因为伤口是明摆着的事情。所以,需要构建一种叙事,将创伤合理化。由美的到来,使香织获得了一个机会,通过将自己叙述成为一个内心丑陋的人,使得自己的厄运变得顺理成章。特别是最后那句“我一直…… 一直都是这样想的”,顺利地“闭合”了整个故事。就像一个传统本格的推理故事,侦探出场,归结整个案件,件件有着落,事事有交代,再无反转的可能。

初学精神分析的人,最易将心理防御分成好的坏的,更有甚者,有的老师竟也是这样的讲法,比如,宣称只有升华是最健康的防御方式。然而,所谓健康,也不过是容易为社会称许、接纳而已。试想,合理化何尝不是为了被社会所接纳呢?其实,每个人几乎每时每刻都在合理化一些东西,不能合理化,就很少能有人可以活下去。从社会建构的角度,合理化一样是一种叙事,一种对生命故事的再创作。直面创伤,接纳自己原本视为异己的部分,这固然是疗愈;然而把创伤掩藏起来,永远不去碰触,也同样可以使人继续走下去。

疗愈,本不需要揭开最深层次的秘密,本不需要卸下所有的防御,比起直面那个可能有也可能没有的“真实自我”,你想成为怎样的自我,怎样的自我能够更有勇气面对今后的生活,才是最重要的。

影片的结尾,和彦蹉跎了十年,还是没能找到能够为之投入的事业。他独自回到十年前埋藏着两人共同心愿的山坡,回到那棵树下,那一株香织最爱的薄雪草边。他掘出了香织的字条,上面写着请和君和我结婚吧……,顺带一提,薄雪草的花语是:

无法忘怀的,珍贵的记忆。

因其珍贵,所以才深深地埋藏起来,一直深到黑洞一般的无意识中去,连自己都不能再记起。一般的,时隔多年,能够想起的,都是重要的事情,想不起来的,往往都不重要。然而,也会有某件事,或者某个人,因为太过珍视,或者太过难以面对,被埋在了永远也无法开启的秘境,然后连同秘境一起忘记,非如此,便难再带着寻常的喜怒哀乐,寻常地存活于这人世间。

又是一个七夕节烟花大会的夜晚。和彦停在长良川上的那座桥,那本该是香织坦白秘密,二人走向幸福生活的起点。此时,十年后的香织快步走来,一边呼唤着“和君,和君!”和彦猛然惊觉,满面欣喜。然而……

两个人就这样相错而过。

和彦转身,只见香织呼唤的,是她的孩子,一个被她叫作“和君”的小男孩。

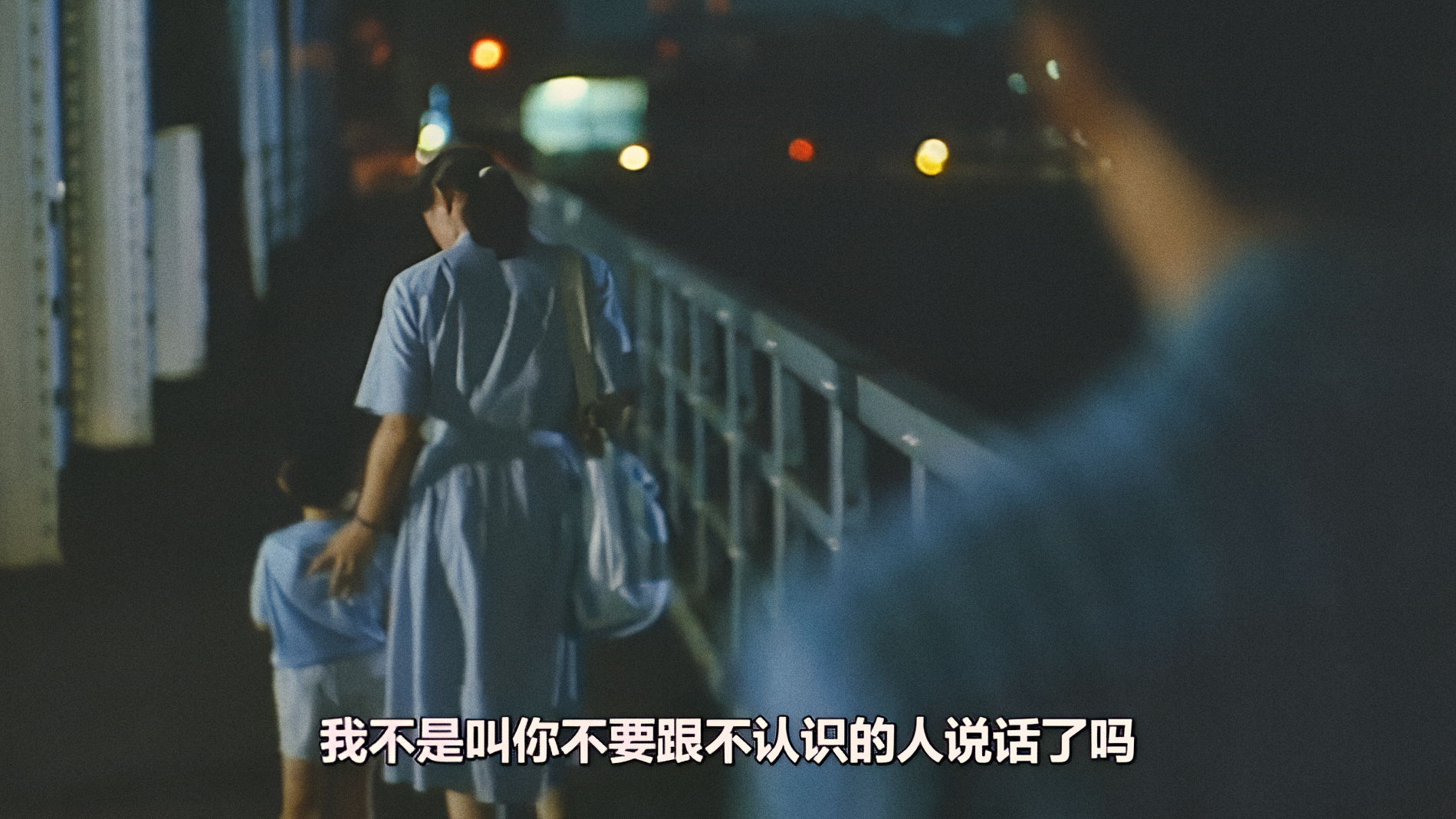

小男孩主动和和彦打招呼,邀请和彦一起玩,香织拦住了他,并向和彦致歉,却发现对面这个男人已经泪流满面。

惊讶之下,香织赶紧拉着孩子走开了,一边告诫孩子:不要和陌生人说话。

十年之前,相见时两情相悦,你还是那个箍着牙套,带着眼镜,梳着辫子的少女;十年之后,相见时已成路人,你已是妆容素雅,举止有礼,带着孩子的妇人。

你没有嫁给“和君”,却又养育了“和君”。你就这样,将最珍贵的记忆埋藏在自己都无法找到的地方。

“碧野朱桥当日事,人不见,水空流”,我治愈了你,以我的终生遗憾。此时此刻,惟有长良川上,花火灿烂,一如当年。

[1] 亦称忒修斯悖论,是形而上学领域内关于同一性的一种悖论。 1世纪时由希腊普鲁塔克提出,大意是:如果忒修斯的船上的木头逐渐被替换,直到所有的木头都不是原来的木头,那这艘船还是原来的那艘船吗?忒修斯(Θησευς,Theseus),传说中的雅典国王,埃勾斯和埃特拉的之子。曾打败过很多著名的强盗,解开米诺斯的迷宫并战胜了米诺陶诺斯。此后和希波吕忒结婚,劫持海伦,又试图劫持冥王普鲁托的妻子珀耳塞福涅,因此被扣冥界,后来被赫拉克勒斯救出,回到雅典,成为国王。

[2] 石川啄木 (いしかわたくぼく)(1886 -1912),日本歌人、诗人、评论家。擅写短歌,开创了日本短歌的新时代。