相见难,别亦难。 1

少年时读过的一本书,连名字都忘了,是本行为规范,教青少年如何为人处世。讲到离别的礼仪,要你说一些积极向上的话,微笑、祝福,不要依依不舍、儿女情长。总之,是颇有革命乐观主义、理想主义精神。

现在,也不知道,还有没有人,操心这种事。

过气的老演员鲍勃,来东京拍广告;年轻少妇夏洛特,被忙于事业的丈夫抛在酒店里;他与她,在异乡的城市相遇,奇妙而又自然地联结在一起,发乎情、止乎礼,然后离别。这几乎就是《迷失东京》(Lost in Translation, 2003)的全部故事了,听过《夜的尽头》吗?就是那样匆匆相遇又匆匆离别的故事。

“lost in translation”,是指翻译时不能完全达(原)义的现象。这几乎是语言文化差异的必然。剧中鲍勃曾经问剧组的英语翻译为什么翻出来的言语比日本人说的少很多,这个点题处被中文译名《迷失东京》lost in translation totally.

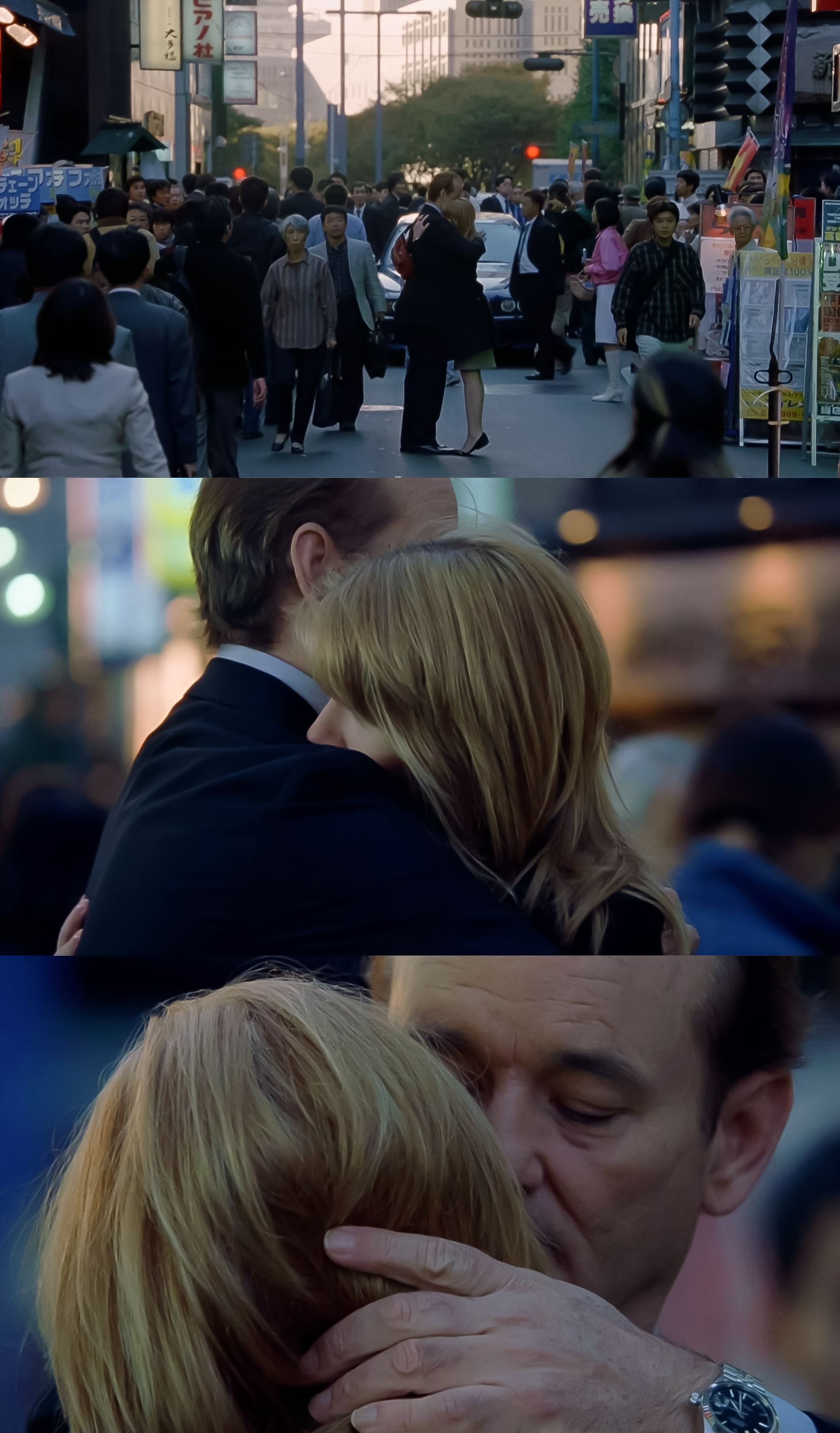

剧中另一处“lost in translation”是结尾处的离别。两人本已各奔殊途,鲍勃却突然叫停出租,跳下车来循着夏洛特离开的方向追去,在东京熙熙攘攘的街头,他给了她一个拥抱,一句附耳低语,方才各自天涯。

这句话,没有声音,没有字幕,成为了一个谜。影迷为此意难平,饰演鲍勃的Bill Murray到底说了什么?没有人回答。直到四年后,一个Youtuber灵机一动,用高倍扩音器放大了这句耳语——至少ta自己是这么说的——并公之于众:

I have to be leaving, but I won't let that come between us, OK?

一别虽无奈,两情不相隔。 这是一个美丽的告别。

然而,无论Bill Murray,还是导演Sofia Coppola都没有认可这段话的真实性。Coppola更认为,还是留下让观众猜想的空间为好。于是我们至今所知的,只是Bill确实说了些什么。而且按Coppola的说法,这是Bill即兴为之,并不在剧本计划内,我想这话大致可信。

然而,无论Bill说了什么,我都有些好奇,这是一个符合“行为规范”的告别吗?他的即兴之作,成全了还是打扰了这场离别?会不会自君别后,comes between us的,正是你那一句只有我听得到的喃喃低语?

王阳明弥留之际,学生们问他有什么话留下,他说:“我心光明,夫复何言?”这句话被后世无数粉丝传颂。然而,说是“夫复何言”,却也还是说出了“夫复何言”。犹如说出了“我不说话”。有点可惜。

另一个版本的阳明之死却是:学生问遗言,先生不发一语而逝。这一版无趣但似乎看来更真实,不违其“知行合一”之道。但貌似也有点可惜。

对哈姆雷特,存在抑或不在,是一个问题;对离别,说或者不说,也是一个问题。

相见难,别亦难;别亦难,别话尤难。

看起来,任何关系都会以离别结束,或生离,或死别。

相见难,别亦难。因为相遇不易,相处甚欢,所以就总是期待着一个整全的、完满的、永不结束或者结束也了无遗憾的关系。而这,也许是一种幻觉。

离别或许是这样一种东西:总可完成,总难完满。所以离别的“后遗症”也许就是:今后,你想怎样面对那些没有ta的时间?

诚实

面对离别,很多人的错误在于,在未能坦诚以对的时刻,就以为可以坦然以对。那种符合行为规范的离别是洒脱的,而洒脱很难。

庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌。惠子曰:“与人居,长子老身,死不哭亦足矣,又鼓盆而歌,不亦甚乎!”

庄子曰:“不然。是其始死也,我独何能无概然!察其始而本无生,非徒无生也而本无形,非徒无形也而本无气。杂乎芒芴之间,变而有气,气变而有形,形变而有生,今又变而之死,是相与为春秋冬夏四时行也。人且偃然寝于巨室,而我噭噭然随而哭之,自以为不通乎命,故止也。”

庄子这样的人,一开始也对妻子的死“何能无慨然”,一番宇宙天地人生的大道理之后,才可以鼓盆而歌。

真正的洒脱,是学不会也装不出的。明明很痛,却要装的洒脱,这样的场景一般出现在为演技派量身定做的剧本中,其目的恰好是让这种洒脱被识破。到如今,类似桥段的辨识度也很高了。

相濡以沫,不如相忘于江湖。

遗忘也是一法,然而遗忘并不由己。

遗忘如果靠意志力,就只能越记越牢。假装或是刻意遗忘,都只是压抑。

留给时间去处理当然也可以。时间几乎可以终结一切,因为如果它不能终结一切,它还可以终结你。但,这是我们想要的吗?

何况,真的有忘得一干二净这回事吗?真的有过去的就让它过去这回事吗?

从根本上说,没有。因为:举凡相遇,都是不可逆的。

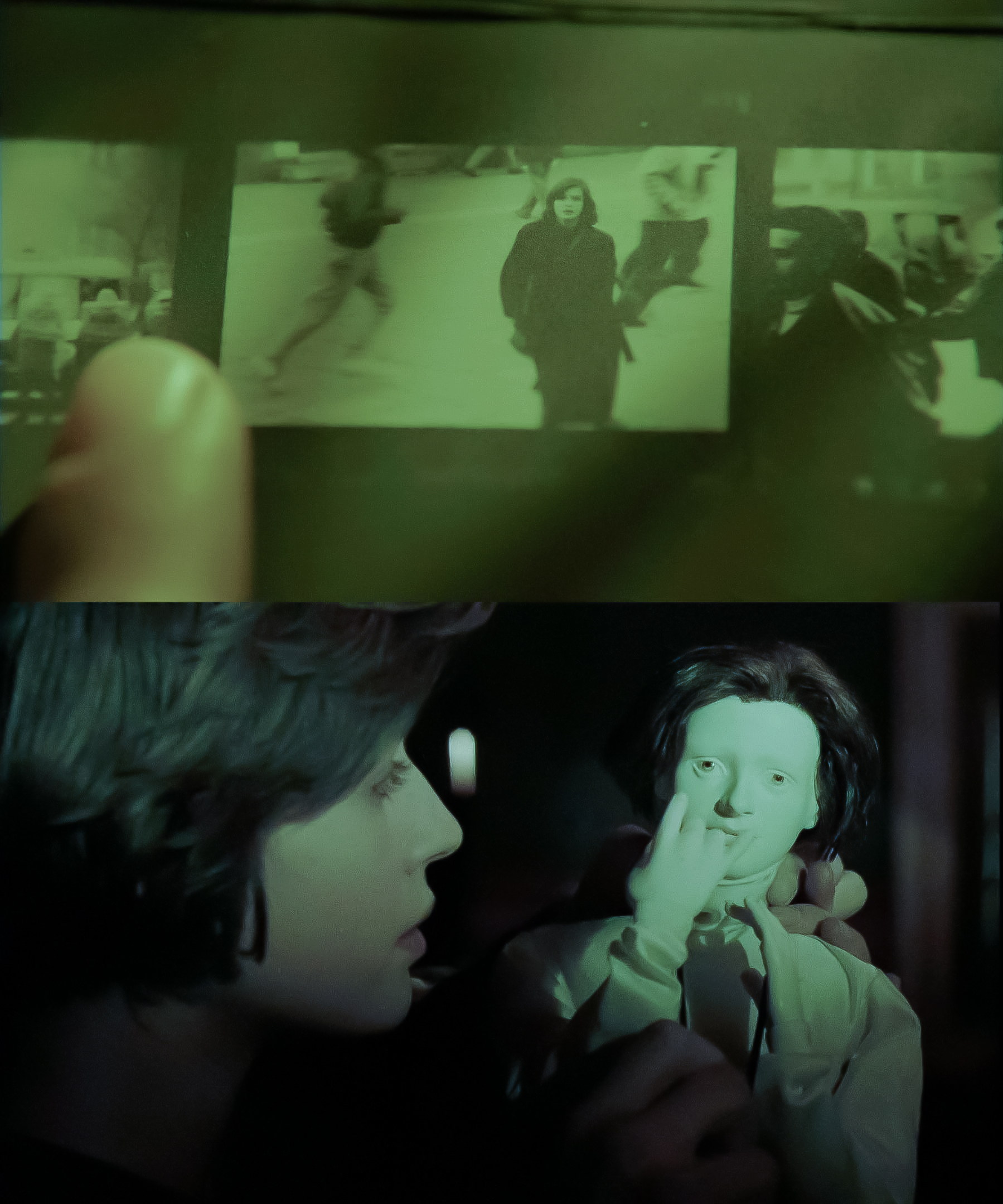

在《薇洛妮卡的双重生命》(La Double vie de Véronique, 1991)中,巴黎的薇洛妮卡发现自己在波兰的旧照中,竟存在着世界上另一个自己。所以,那一刻,她是谁?

能够肯定的,是她再也不会是那个——对世上另一个自己完全无知的她。

你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。

问题是,阳明离开后怎样?会与此花复归于寂吗?他会变回那个从未曾见过此花的人吗?

我们遇到的每一个人、每一朵花,都会或多或少、或深或浅地改变我们的生命走向,遇到了就是遇到了,遇到了就永远不会变成没有遇到。

所以第一要诚实。对他人诚实,也对自己诚实,观物、观事皆如实如是。很难想象一段高质量关系里,竟会缺少诚实,正相反,诚实往往是关系中最宝贵的东西,理应一以贯之。痛就是痛,在意有多深,痛就有多深。不如就真实地传达给你对面的那个人,我们不需要虚情假意的分离。除了ta同样有权知道你那份在意,你的诚实,更因为你相信你们之间关系的重量。

哀悼

在精神分析的传统里,哀悼是一个有特殊意义的词,它并不仅仅指亲友离世时的那些仪式。所有关系的结束都可能成为一种丧失性的创伤,乃至使人陷入抑郁,而哀悼就是一个“走出来”的过程。它意味着,你最终可以接受一种现实,看清离别后你们各自的位置。所谓接受现实,根本上其实也就是接纳自己。因为在究竟的意义上,你所知觉到的一切,都是你自己。

《情书》(Love Letter, 1995)中的博子,一直难以忘怀登山时意外身亡的未婚夫藤井树,所以她给那个明知已经不在人世的他,写了一封信。结果却收到了回信,回信者是藤井树中学时暗恋的同学,她也叫藤井树,而且和博子长得一模一样。这一场离奇的经历,使得博子发觉,自己的未婚夫也许将自己视为了女藤井树的替代品。

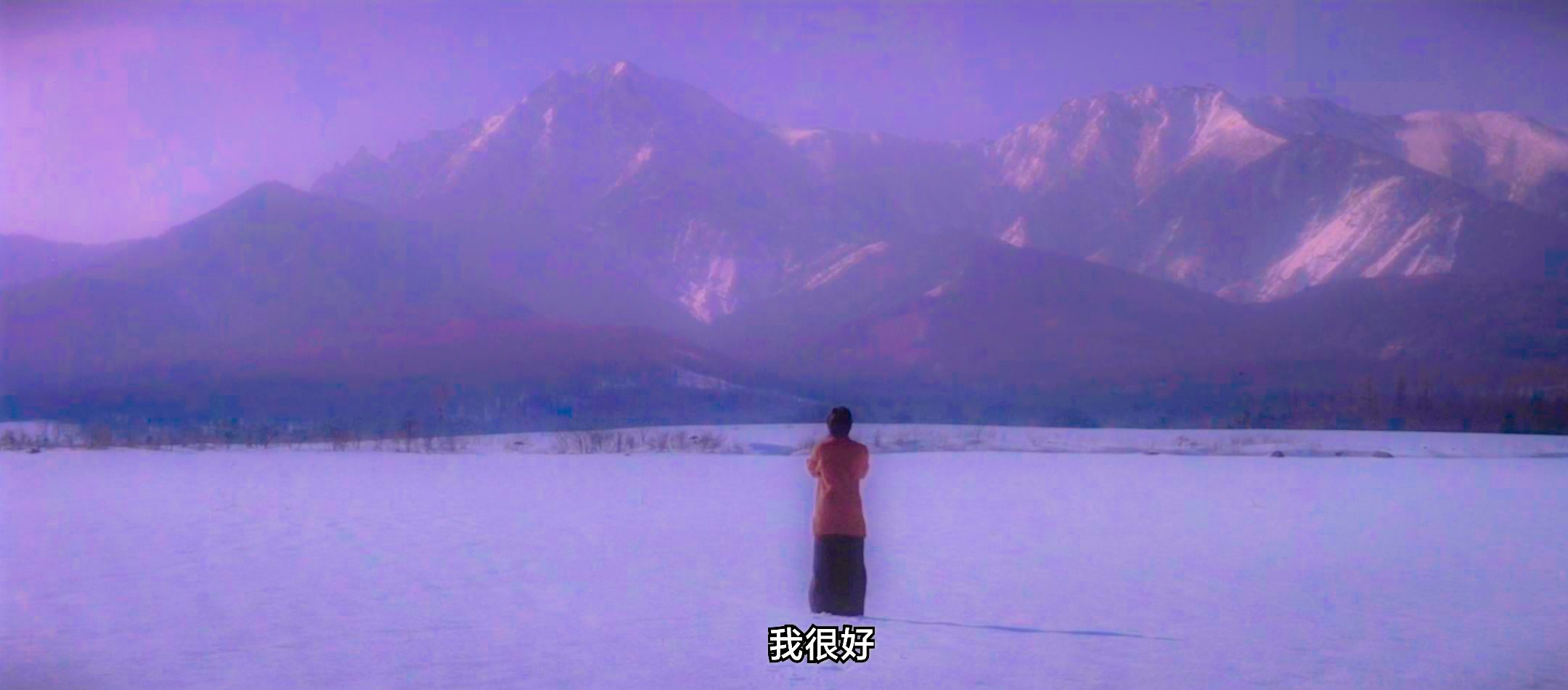

影片的结尾,博子来到藤井树离世的那片雪原,面对着远处的雪山,内心那些悲痛、不舍、委屈,终于倾泻而出,她对着雪山一遍遍呼喊:“你好吗?我很好。你好吗,我很好……”

如果没有这场误会,如果没有意识到未婚夫对自己的爱可能没有那么纯粹,博子还会困在旧日时光的幻觉里。在那些呐喊中,博子完成了哀悼。

然而,借由这封无端来到手中的信,女藤井树接过了博子曾经用来画地为牢的思念,当博子在雪原上与男藤井树做最后的告别,女藤井树同样在病床上念叨着“你好吗……我很好……”。此后的岁月,她该怎么完成自己的哀悼呢?

哀悼不易。伊丽莎白·库伯勒-罗丝(Elisabeth Kübler-Ross)在她的《论死亡与临终》(On Death and Dying, 台译《生寄死归》)中提出了与死亡相关的哀伤五阶段模型:否认-愤怒-讨价还价-沮丧-接受。然而,即使不是事关死亡,对许多强关系的丧失而言,哀悼的完成与其说是自身努力的结果,不如说时间的流逝在其中起了很大的作用。何况,比起死亡,关系中的那个人如果还在世的话,完成哀悼,往往更难。即使你不知道ta在哪里,只消知道ta还在,你便总有难以释怀理由,不是吗?

其实,哀悼何尝不是另一种防御呢?只不过更精致些。

改写

很多人都从《情书》中看到了哀悼,然而如果停留于此,《情书》可能就只是岩井俊二一部平庸的作品而已。

前面提到的伊丽莎白·库伯勒-罗丝,在她最后的著作《生命之轮》中说:

死亡并不真正存在,人生最难的功课,是学会无私地去爱。

一些影迷会为男藤井树是否真的爱过博子而争论不休,但当博子在雪原上对着远山呼喊的一刻,这个问题对她来说已然不重要了。知道自己是那个在对方可能辜负了自己的情况下仍然可以无私去爱的人,这便是那句“我很好”的真正含义——纵然你对我的爱真的不如我对你的爱那样深挚,可对我来说,我的爱就在那里,真实不虚,如雪纯粹,如山岿然。

让博子从过往的阴影中走出来的,岂止是接受天人永隔的现实?比起完成哀悼,对博子来说,更重要的是获得成长。只有成长,才能将我们经历的苦难证成生命的馈赠。

博子的成长,是她建构了另一种新的现实,使得那些苦痛,终究化为了覆盖茫茫大地的白雪一样的爱恋;博子也不仅仅接纳了那个已然失去未婚夫的自我,更创造了一个拥有无私之爱加持的、新的自我。

人生并不是发现自我,因为没有那样一个自我在等着你去发现;人生也不是遇见更好的自己,因为没有那样一个更好的自己在等着你去遇见。

人生是发明自我。人生是不断做成更好的自己。

上面说:“举凡相遇,都是不可逆的。” 这正如我们的存在,知道从何而来,却不知为何而来。这突然间与世界的照面,就会与难以计数的人接触,纠缠,链接,聚散,彼此成全或是相互伤害。

如果从所有的关系都将主动/被动结束的角度,相遇的不可逆,几乎就是个诅咒。然而,谁规定分离便是关系的结束呢?或者问:

一段关系,怎样才算是结束了呢?

仿照奥古斯丁的说法,“这个问题如果没有人问我,我是明白的;如果我想给问我的人解释,那么我就不明白了”。

在《挪威的森林》中,男主渡边有一句名言:

死并非是生的对立面,而是作为生的一部分永存。

仿照村上春树的说法,离别也不是关系的对立面,离别也许只是进入了关系的“离别态”。

所以说到底,分离并不必然意味着关系的结束。结束只是我们在心里画上的一个句号。何时去画,要不要画,终究取决于你自己。甚至此前画上的句号,也可以涂掉重来。这,就是改写的意义。你始终是哪个可以改写自己生命叙事的人。这权力天然属于你,谁都无法夺取。

如此,你便会发现:

相忘于江湖,不如记得曾经的相濡以沫。

“人生到处萍飘泊,偶然相聚还离索”,然而,这岂不是人生的常态吗?帕斯捷尔纳克说得明白:

人不是活一辈子,不是活几年几月几天,而是活那么几个瞬间。

时间长短能说明什么呢?可以用来评价关系的质量吗?或许可以支撑两个孤独的心继续走下去的,就是那一场相遇刹那,相聚须臾。他朝再遇凄凉时,再逢伤心事,心中的那一丝暖意,也许就在那年一句短短的别话里。

别亦难,别话亦难。Coppola和Bill都是对的。那一句耳语,是鲍勃赠与夏洛特的礼物,并且只赠与她。它使用了公共的语言,却传达了私有的体验,那是Bill的创造的,属于他们这场聚散的,独一无二的记忆。

I won't let that come between us.

如果Bill真的是这么说的,那便是有情人离别时最好的礼物,那便是一篇写给离别的情书。

看到老Bill的笑容了吗?看到Scarlett Johansson含着眼泪的微笑了吗?也许我们该相信那句话,并且也去创造属于我们的记忆。

隔山隔水不隔情义,我们的关系何曾结束?一场分离,怎么可能就让它结束?今后的日子里,我们的关系,既是旧的延续,也是新的开始。也许岁月会令我们后会无期,但它就在我们不能在一起的状态下铺陈开展,恒存永续,在我们给与彼此的温暖、力量和爱之下被支撑、滋养、成长,陪我们一起,历遍春去秋来、见证花谢花开。

《送柴侍御》

王昌龄

沅水通波接武冈

送君不觉有离伤

青山一道同云雨

明月何曾是两乡

这当然限指有情人之间的离别,那些相见不如不见的,不在此处说。下面都是。 ↩