较高版本的 Windows 系统,都有一个“系统还原”的设置,当你想要对系统做一些重要更改,又不确定这种更改是否会带来惨痛的后果,就可以先行设置一个还原点。如果此后的操作真把系统搞坏了,就可以将系统重置,回到还原点的状态,一切,好像从未发生过一样。

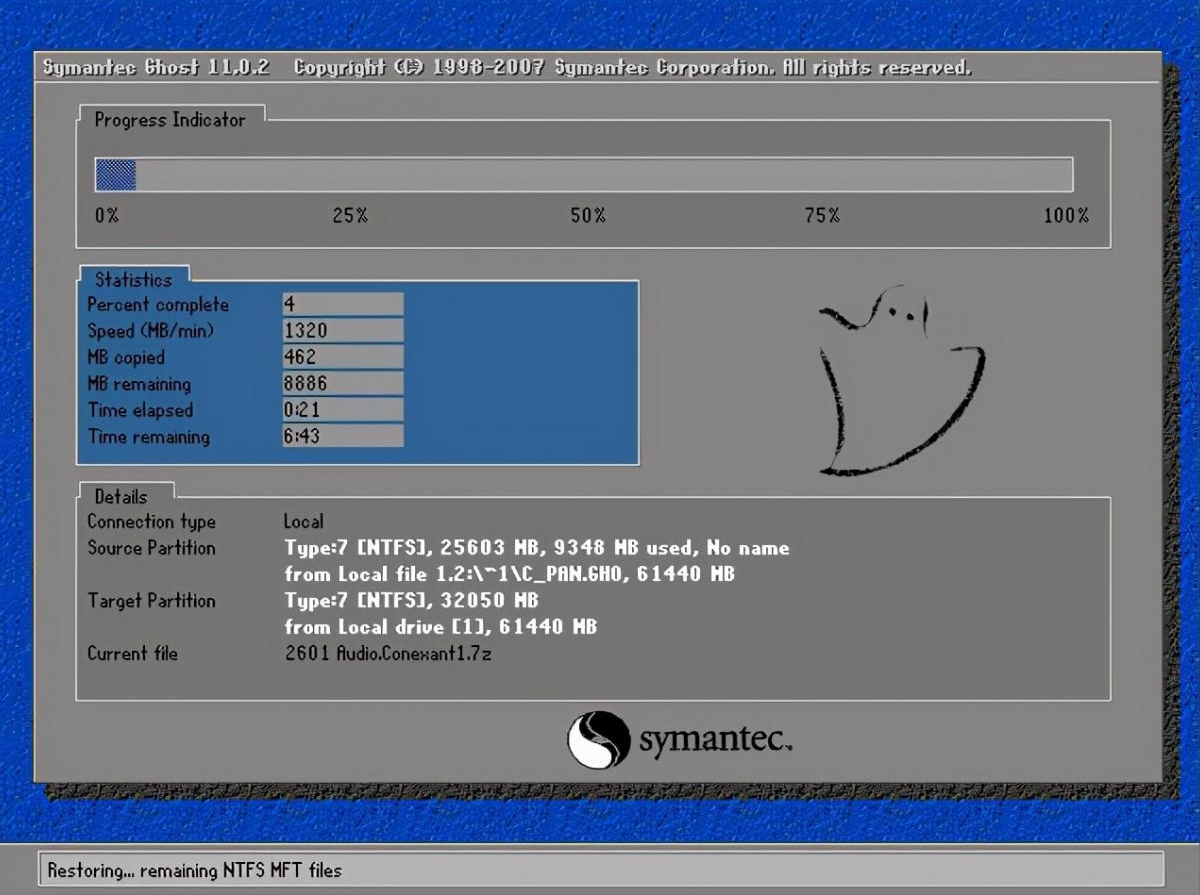

在微软公司之前,著名的安全公司 Norton,已经开发出了著名的 Ghost 软件,可以将硬盘上的一切像照相一样备份起来,之后我们就可以肆无忌惮地做任何的改动,反正搞坏了,也只需要几分钟时间就可以“回到从前”。

更普遍的,是如今的智能手机,都有一个“恢复出厂设置”的功能,指尖一点,只不过是“从头再来”。同样的,往往会有某个时刻,人们也会如此感叹:为什么人不是操作系统呢?为什么人生不可以做这种神操作呢?

01

对于医疗科学的信仰,让我们对于疗愈的构想往往以这种“还原”“重置”“恢复出厂设置”为蓝本,细菌感染了,用点抗生素,病菌被杀死,就又回到了健康态;骨折了,接好,长好,至少表面上和以前一样。还有将脐带血用于某些严重病症的治疗,颇有将生命“推倒重来”的意思。尽管严格来说,这些都还达不到计算机还原的水准,但是通过积极干预去“消除”疾病,长期以来一直是西方医学基本的治疗思路。

究竟是对是错暂且不论,但是,心理疾病的治愈可以一样依照这个思路进行吗?

弗里茨·B·西蒙(Fritz B. Simon)1 在《我的精神病,我的自行车和我》中提到一个有趣的问题。当你的自行车丢了,虽然你不知道它在哪里,但是你可以设想它在某个地方“独立于你”地存在着,然而,我们可以像想象一辆丢掉的自行车一样去想象一种被你“消除”的心理疾病吗?我们可以想象那种“心病”被某个高明的治疗师祛除,从你那里离开,“独立于你”地存在于某个地方吗?

当我们不幸“得”了某种心理疾病,我们可以用某种方法将这个本来不想“得到”的心病,装在垃圾袋子里,丢到回收站——而我们也因此与疾病分离,回到了那个“无病”的状态吗?如果不可以,那么,成功的心理疗愈,让你的心理疾病去了哪里呢?或者说,心理咨询(治疗)所说的疗愈,到底意味着什么呢?

02

在心理咨询(治疗)领域,“得病”其实是个不怎么恰当的说法,这个“得”,好像是在说病是来自外界的东西,而被我们所“得”(尽管不一定情愿)。相比之下,“生病”这个词要好得多。它意味着这些“心病”是某种你成长中“生长”出来的东西。

这当然不是说心理疾病与“外面”的那些社会、政治、经济、文化、家庭等等因素无关。只是说外界的一切刺激都要被我们的神经系统感知成为某种“心象”,我们其实不能直接去认识那些外在的事物,我们看到的是颜色形状等等视觉输入的信息通过中枢神经系统的解释而形成的某种观念,而不是直接看到事物本身。听觉、触觉、味觉、嗅觉等等也都是如此。

所以,同样一种刺激,对于不同的人,可能产生不同的观念。比如被鞭打对某些人是痛苦的经验,对虐恋者可能是性的快感,对鞭笞派 2 的教徒来说,则可能是某种净化的神圣感。这样说来,将心理疾病、心理创伤归因于外界因素的想法,就显得有些简陋了。

因为如果一种“心病”只是外界因素决定的,就难以解释为什么受到同样的外因影响,有的人却没有“生病”。心理疾病,心理障碍,心理创伤,都并不是直接来源于外界的刺激,而是源自我们对于外界刺激的建构。

“心外无物”“心外无理”,用叙事的思路,这些疾病、障碍、创伤大概就是你为自己建构了一系列问题故事,并且不自觉地相信,那些故事就是你的“真相”。

03

社会建构论并不否认事实。一个人得了抑郁症,他就会成为一个得过抑郁症的人,这是一个事实。但是,事实和我们所谓的“真相”并不等同。对于摸象的盲人来说,真相就是一堵墙,一根柱子,一条绳子……,尽管大象的存在是个事实。但即使观察大象的不是盲人,每个人的感知依然不同。可以说,有多少人就会有多少真相,甚至,由于一个人对一个事实的理解可能变化或者多样化,真相实际上比人还要多。

这其实是一个好消息,这意味着我们可以做点什么,意味着改变自己实际上就改变了世界对你来说的“真相”,意味着我们不是只能被动地接受一个不可撼动的面目可憎的世界,而是总可能把它变得令我们喜闻乐见。

这样的思路并不是说将“生病”的责任归咎于人。恰好相反,它意味着你有选择的权利,你可以这样写你的故事,也可以那样写你的故事,现在写得“不好”,可以改写一个“好”一点的,将来这个“好”故事变得不好了,也还可以再改。

既然你就是你的故事,那么所谓疗愈就是改写你的故事,当然,不是咨询师去改,而是你自己去改。

这种疗愈的框架,显然与“消除”疾病的思路完全不同。如果我们把疾病、障碍、创伤等等都一般的视为某种经验,叙事的疗愈框架就不是消除这种经验,而是通过重新建构将这种经验重新整合进你的那个“我”,让那个“我”重归和谐。意即,它并不会将你重置,让你回到那个没有伤痛的那个“我”——因为这本来也不可能——而是陪伴你建立一个新的、适应性的、整合的“我”,重新上路走下去,获得“新生”。

04

有一部电影,叫《海边的曼彻斯特》(Manchester by the Sea, 2016),2016 年的片子。片中的男主角 Lee 本来有一个幸福的家庭,温柔可亲的妻子,三个孩子。然而,由于自己的一时疏忽,发生了火灾,三个孩子全被烧死了,妻子无法面对,选择了离婚。如果忽略我在这里的文字概括,上面这些,可以视为 Lee 经历的一些事实。

面对这些事实,Lee 先是在警察局企图夺枪自杀,之后自我放逐,搬到波士顿干杂役,自斟自饮的时候,往事历历在目,悲伤不能自已。

我们看到 Lee 在努力适应。

自杀,也可以成为一种适应——既然是自己在痛苦,那么消除这个痛苦的主体也是一种适应;自杀未遂,Lee 开始逃避,逃离那个可能引发痛苦回忆的环境,逃避当然也是一种适应,当然也可能对于消除痛苦有一定的作用,尤其是面对巨大的创伤。

不过,逃避不能实现根本性的疗愈。因为逃避同时意味着维持一种分裂的状态,你和痛苦的二元对立因为刻意拉开距离而变得更加不可调和。这里还存在所谓的“白熊效应”,当你被命令坚持在脑海中不要去想一只白熊,这只熊反而会在你脑中挥之不去。所以,逃避或许会在初期有所帮助,但长期逃避无助于问题解决。

Lee 在努力适应,但是这些适应并没有“消除”他的痛苦。我们看到一个充满自罪自责、自我放逐到远地、用苦役自我惩罚的中年男人,或许他认为,只有这样持续的自我惩罚,把自己理解为一个“如果死了就太便宜了的无价值的罪人”才能找到活下去的理由。这可能就是他讲的关于他的故事,可能就是他理解的关于他的“真相”。

然而,Lee 的哥哥乔决定拯救他。乔自己患心脏病,随时可能死去,他做了一个决定,要求 Lee 做自己的儿子的监护人。Lee 虽然并不情愿,但是考虑到哥哥命在旦夕,还是勉强接受了。

这份某种意义上强加给 Lee 的责任,把一个不再是父亲的他重新摆在了一个父亲的位置,也开启了 Lee 的自我疗愈之路。

在与这个有点叛逆也有点可爱的年轻人的相处中,Lee 一点点地找回了做一个父亲的感觉,也找回了生活的感觉。或许他终于明白,自己只是暂时失去了父亲这个位置,而并没有丧失做一个父亲的资格。甚至可以说,正是因为经历了常人难以想象的苦痛,他才更加懂得如何去做一个父亲,如何去保护好一个孩子。

05

我以为,这正是一部诉说何谓“疗愈”的电影。在这个故事里,Lee 的三个孩子并没有死而复生,Lee 的前妻并没有选择和他复合,Lee 所经历的一切苦痛,作为一些事实,并没有被改变。然而,关于这些事实的“真相”已经悄然变化,Lee 关于自我的叙事发生了改变。Lee 重新找到了对生活的掌控感。

电影最后的镜头,Lee 和他的侄子,也就是被监护人一起,默默坐在海边钓鱼。电影在这里结束。没有反转,因为不会反转对吗?我们永远也不可能回到过去对吗?不过不要紧,未来永远更重要,钓鱼正是一个象征性的镜头,垂钓象征着控制力的回复,Lee 又可以掌控自己的生活了。Lee 在新的关系网中,找到了自己的位置,重新建构了自己存在的价值,痛苦使人成长,现在,Lee 对生命的理解,已经超过了世上绝大多数人。

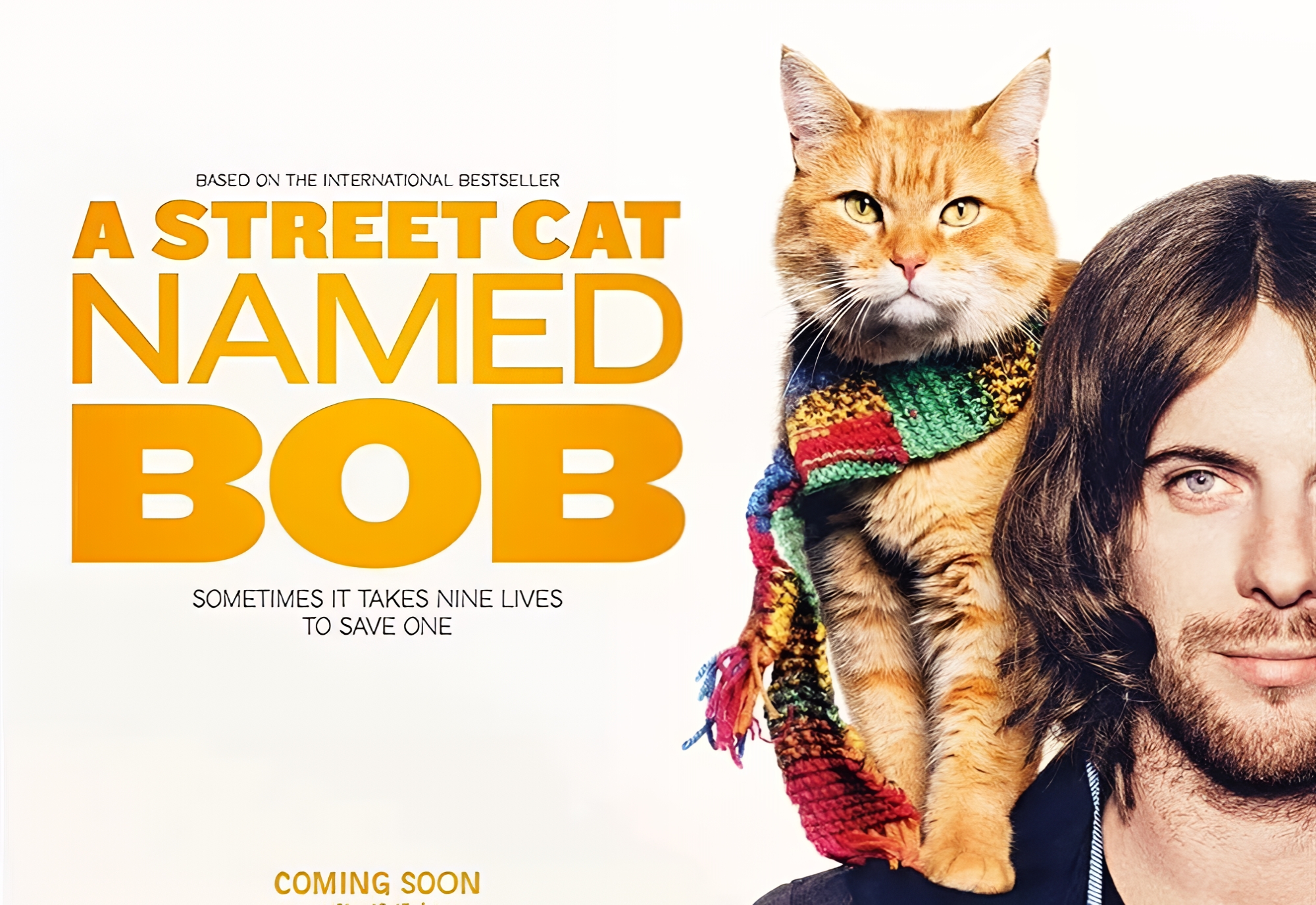

印象深刻的,另一部关于疗愈的作品是詹姆斯·鲍文的小说《流浪猫鲍勃》,以及同名电影。故事讲述了一位落魄的伦敦街头卖唱艺人在尝试戒毒、生活窘迫之际,偶遇了一只橘猫,尽管他自己的温饱尚未解决,他还是收养了这只猫,给它取名鲍勃,一人一猫开始一起在街头卖艺,在流浪猫鲍勃、邻家女孩、戒毒所医生的帮助下,詹姆斯得以戒掉毒品,决定认真地生活下去。这是一个真实的故事。

类似的故事还有很多,从这些关于疗愈的故事中,我们可以看到一些共同点。其中最重要的,我以为就是重整你的生命经验,而不是逃避、拒绝、或者试图清除创伤、幻想回到从前。在这种重新建构的过程中,伤者学会了重新对生活负责,重新找回了对生活的控制感,体会到在世存在的价值。我认为,这就是疗愈。

“大其心则能体天下之物” “世人之心,止于闻见之狭。圣人尽性,不以见闻梏其心,其视天下无一物非我”,如果可以不以“闻见之狭”去标签化、分裂化我们的经验,拥有整合各种经验的“大心”,最终我们也会臻至“道”的境界。