纳撒尼尔·霍桑 1 的短篇小说《威克菲尔德》,讲了一个奇怪的故事:某天,一个“姑且叫威克菲尔德”的伦敦男人,毫无征兆地离家出走,住进了自家相邻街道的出租屋,整整 20 年后,才又突然回到家里,平静而淡漠,“仿佛才离家一天似的”。

这个故事的“怪”,在于它挑战并挫败了一般人内心里对某种基本生活范式的理解。我们隐约感到,有些本该属于主人公的生活,并不在故事里,而是退隐到人所不见的地方。

01

有些孩子的生活,也不在他父亲代为完成的生命书写里。

某就读于美国名校的学生突然离世。媒体推断,很可能死于自杀。

孩子的父亲在培养他成长的十几年里,一直秉承“一切为了孩子”的宗旨,将独特的教育理念贯彻始终。不但如此,还事无巨细地将孩子的成长记录下来,发到网上,写下了近千篇文章,以平均每天 32 张的频率,拍摄发布了 20 多万张照片,累积点击上亿次,吸引粉丝上百万。

“为了给孩子最好的成长”,他辞去企业高管的职位,放弃稳定和高薪,卖掉市区的房子,与孩子一起搬到郊区农庄生活;在孩子 3 岁前,只用英文和他沟通;4 岁,和他玩“装聋游戏”,孩子只能用纸笔表达需求;8 岁,进行“生活技能考试”,将近百人的吃喝饭菜要孩子独力承担,不得求助;模拟出火灾,将孩子独自困在房里 10 天,只提供有限食水……

他也做了一些或许是某些父母想做却自觉无力去做的事。比如:

借钱让孩子上年学费 20 万的私立中学;10 年里每天每餐给儿子做菜从未重样;与孩子一起造很多东西,一艘船、一座花园、一栋树屋,还有沙池秋千、足球场、狗窝等等。

孩子长大后,也成了令人艳羡的“青年才俊”,那些广角镜头都无法尽数收入画面的奖状、奖章和证书就是“明证”。

正因如此,孩子的逝去,挑战了我们“种瓜得瓜,种豆得豆”式的朴素因果。旁观者最容易产生的疑问或许就是:这样优秀的孩子,为什么会选择去死?不过,鉴于有限的信息,我们其实没有证据把孩子的死和他父亲的教养绑定起来——这只是我们脑补的因果关系,我们应该只就孩子父亲的教育理念、教养方式展开讨论。

02

这些理念,这些教育方式表明,孩子的父亲很可能与某些指责他的人一样,是一个相信教育万能的人。

美国行为主义心理学家华生,有一段经典的话:

给我一打健康的婴儿,一个由我支配的特殊环境,让我在这个环境里养育他们,我可以按照我的意愿把他们训练成为任何一种人——医生、律师、艺术家、大商人,甚至乞丐或者强盗。

这位父亲对孩子的培养,就像是从华生的理论获得灵感而创出剧本,以孩子为主角,忠实地搬上了现实的舞台。

父亲为孩子精心设计的种种“课程”“游戏”“训练”,显示了一位人生故事创作者的苦心孤诣,十余年坚持不懈地传播,也令人领会到他内心的自信与期待。

在这个被父亲所讲述的故事里,孩子貌似也过得很好,他一步步走向优秀,为父亲的展览提供了各种资源——成绩、奖品、荣誉和相片上一成不变的阳光型微笑。

03

然而,我有一个忍不住的问题:这个孩子,除了优秀,还有什么?

在这个被很多父母明里暗里视为偶像的孩子身上,我感知不到一个完整的人理应具有的某些东西——或许是某种能够失误、能够犯错的能力;能够有些缺憾、有不足的能力;又或许,是能够自然而然地表达“喜怒忧思悲恐惊”的能力;能够不那么阳光,甚至允许自己脆弱的能力。

记得小时候,语文老师们最爱出的作文题就是:“记一件好人好事”。现在想来,这实在是一个超高难度的题目——因为它只给你一个向度,你的确可能会写出一个好人,好得无以复加;但你很难写出一个真人,真得实实在在。

认识到这一点,是因为我发现,几乎所有感人的文学,不是写好人做了坏事,就是写坏人做了好事,写好人好事或者坏人坏事的,反都意味寡淡。比如金庸的武侠,就比梁羽生的武侠好看,因为梁先生笔下,一般都好人恒好、坏人恒坏,金大侠笔下的人物就不一样,符合我们对一个真人的理解,说得直接点——他们更像我们自己。

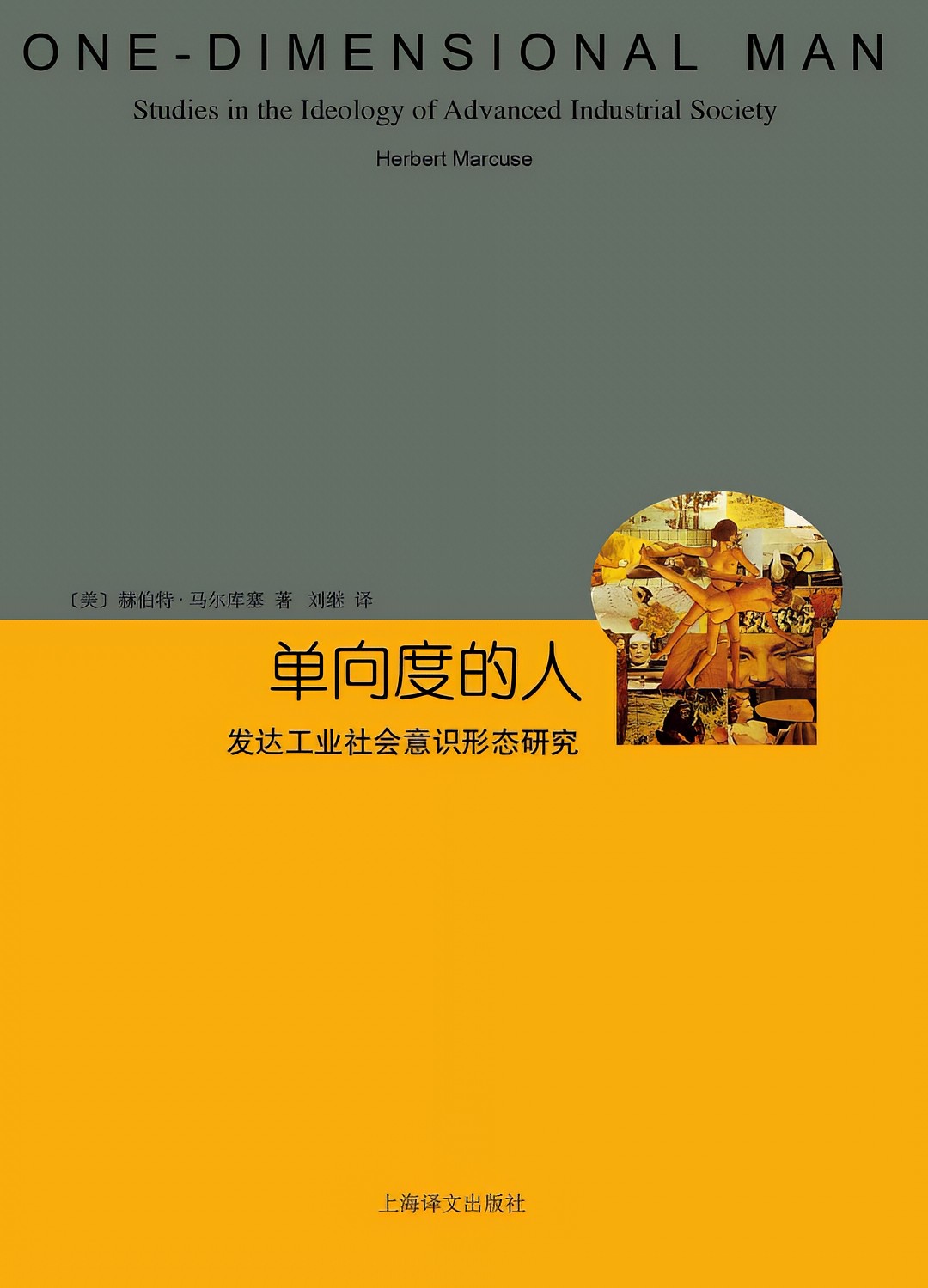

让自己完整比让自己完美重要得多。 在父亲代为讲述的“成长故事”里,我感知不到一个丰盈的孩子,他就像一个“单向度的人”。

马尔库塞 2 有一本名著,书名就叫《单向度的人》,这本书批判了高度发达的工业社会如何压制人们内心中的否定性、批判性和超越性向度,制造出流水线产品一样的“单向度的人”。西马经典作家的方向是资本、商品对我们的异化,然而推动这种异化的力量,往往是我们自己。

在我们这个时代,教育已然背负了太多教育本身无法承载的期待,在这种不切实际的幻觉驱动下,我们不自觉地掏空了一个孩子作为人的所指,令我们的孩子坍缩成了一个永远指向优秀的符号。父亲故事中的孩子,令人不得不想到这种“工业设计感”。

04

Life is a story,该如何去写好这个故事呢?

或许应该要考虑谁来写和如何写。

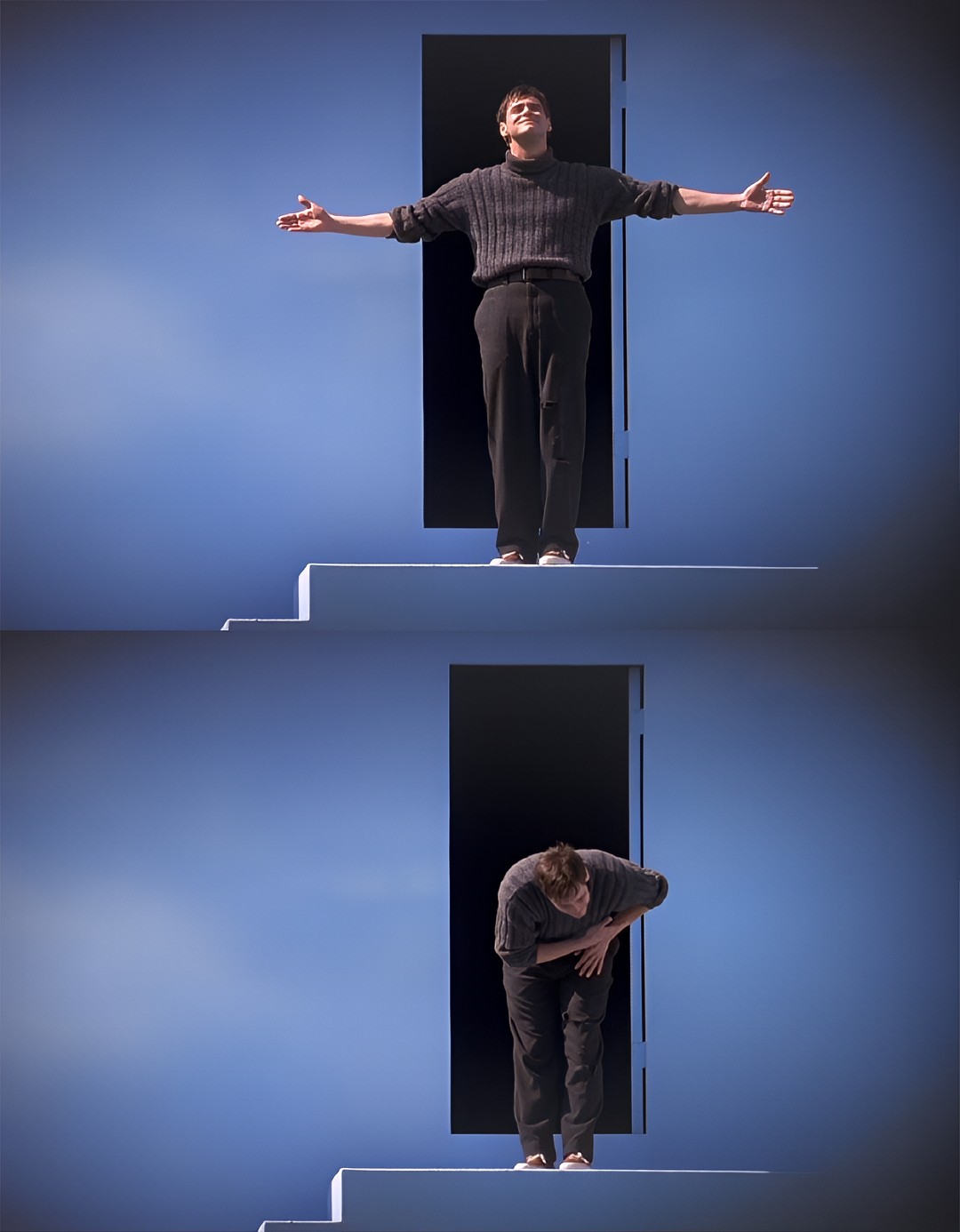

这两个问题,彼得·威尔 3 的电影《楚门的世界》(The Truman Show, 1998)已经都给出了答案。这位父亲可以说像极了电影中那位楚门系列剧的总导演,只是很可能他并没觉察到,他全情投入书写的故事,本该由孩子自己书写。所以,他一直坚称自己“无条件地尊重、认同、接受”孩子的一切决定。然而,我们很难分辨他究竟是真的如此,还是在重复某个不断自我证实的预言。

在他的叙事中,我们几乎看不到孩子自己的感受、自己的思维、自己的意志。我们不禁会想,如果电影中那位导演更高明一些,连楚门的思想都设计好,通过某种类似投射 - 认同 4 的机制,让楚门以为那就是他的自由意志,这场大梦很可能会一直继续下去,直到多年以后,楚门在那个天堂般的人工岛上,“幸福”地逝去。

何况,果然是真的“无条件”吗?

历史上恐怕没有一个人获得的无条件尊重和顺从比皇帝更多。在电影《末代皇帝》(The Last Emperor, 1987)中,贝尔托鲁奇 5 用他敏锐的镜头语言诉说了一个被“抛”到紫禁城里的孩子的错愕、恐惧和迷茫。

登基大典钟声响起,昭示着他已成为天下最具权势的君主和最为孤独的囚徒,那个孩子本该在多维度展开的生命历程,自此在空旷而又逼仄的紫禁城中戛然而止。父亲可能没有意识到,那些被他制造出来的困窘,那些“没有困难制造困难也要上”的教养环境,本身就是最严苛的条件。

在象征意义上,父亲下笔伊始,作为一个“真”人的孩子已经死去——他被“抛”进父亲的故事,作为一个角色,继续他的余生。

当然,如前所述,由他人代为书写的人生故事,与被书写者的糟糕人生之间并没有必然的因果。正如电影中楚门其实一直过得还不错,甚或如那位导演所说,外面的世界可能更虚伪、更危险,还是这里更好、更适合。

但楚门最后依然选择了要走出那扇隔绝了“被设计的美好”与真实世界的门。

这部电影的深刻之处正在于此,如果楚门的处境像《肖申克的救赎》(The Shawshank Redemption, 1994)中的主角安迪一样,我们就难以判断他的逃离是为了直面某种并不确定的真实,还是为了摆脱难以承受的苦难。

这似乎表明,我们对于人性趋利避害的假设,仍然很简陋,人们可能更想去融入一种(至少对自己来说)更为真切的体验。

叙事疗法的祖师迈克尔·怀特 6,曾经问一位有自伤行为的来访者:“对你来说(用刀子割自己)还好吗?”来访者表示,对怀特的这个问题很吃惊,因为大多数人都劝她不要那么做。怀特坚持:“我并不打算这样。”最后,来访者终于说出了她的感觉:“我看到自己的血流出来的时刻,也是我唯一感到释然的时刻。”

这种更为真切的体验,或许就是某种可以和生活“肉搏”的感觉,可以发现“我还在此存在”感觉,哪怕这种发现,要以割伤自己为代价。

05

所以,我会主张将原创自己人生的权力交还给孩子自己,让孩子做他人生故事的第一作者。

“第一作者”这个比喻同时也意味着,家长可以并应该成为第二、第三作者,但不能剥夺孩子的主创权。这就像一位合格的导师,可以并应该和研究生讨论他遇到的各种问题,讲解并维护研究的各种既定规则,给予某种方向性的指导,但他不能替他的学生开题建模、收集数据、写作答辩。

主张父母不要做孩子人生故事的代笔,还有更科学的理由:生态效度 7 差。一种理论面对另一种理论,可能显得精巧动人,可面对复杂多变的生活,任何理论都注定是简陋而苍白的。比如,在精神医学的框架里,天下所有抑郁症患者都得了同一种病,而在咨询师眼中,每个抑郁症病人的抑郁都不相同,也注定都不相同。

因为他们的故事、他们的世界本就不同。按照某种程式设计出来的孩子,如果有一天站在广阔的、真实的世界面前,会是怎样的感受?或许他会感到惊奇,感到迷茫,或者绝望,当此时,或许他们能体会到,无论父母的设计多么地精心,实验粒度有多大,也不可能穷尽一个孩子将要面对的那些天高地远、渊深海阔的人生。

所以解决办法就是,让孩子融入更广阔的、更真实的生活世界,尊重他自我探索的权利,生活会教会他们如何书写属于自己的传奇。

之所以不说教会孩子适应世界的能力,是因为那样的话,我们似乎又认同了孩子父亲投射给我们的东西——比如他试图构建孩子韧性的那些“游戏”,那些“模拟”,仿佛我们真的可以只看教材就学会游泳一样。

你可能会发现,古今中外的文学大师们,院系科班出身的反而不多;一个立志投身写作事业的人,学会了 M 多理论、N 多技巧,最后写出来的东西仍然差强人意;咨询这个领域,就是学了大把技术,依然做不好咨询;再说普遍些,就是那句很多人嘴边的自嘲:听了无数道理,依然过不好这一生。

然而,这一生,你真的“过”了吗?

有人说,知识多了是一种障,此言不虚。然而我觉得,这并非要我们放弃求知,而是要觉察和重新审视那些被理论、经院、门派、利益种种所异化的知,同样这也不只是一个知识多寡的问题,而是去追问我们求知的发心是什么?

对某些人而言,放下功名利禄、爱恨情仇乃至生老病死,反而不是最难的,最难的反倒是放下某种被异化、却又为社会称许的知,让我们的求知欲也一样回归本真。 所谓“不虑而知者,良知也;不学而能者,良能也”。

知识是为了让我们趋近那种“自由、自在、自得”的本真生存,而不是让我们自负地以为只靠知识就可以设计出某种实在的美好——如果我们真的这么以为,就已经走上了一条路,一条与美好南辕北辙的路。

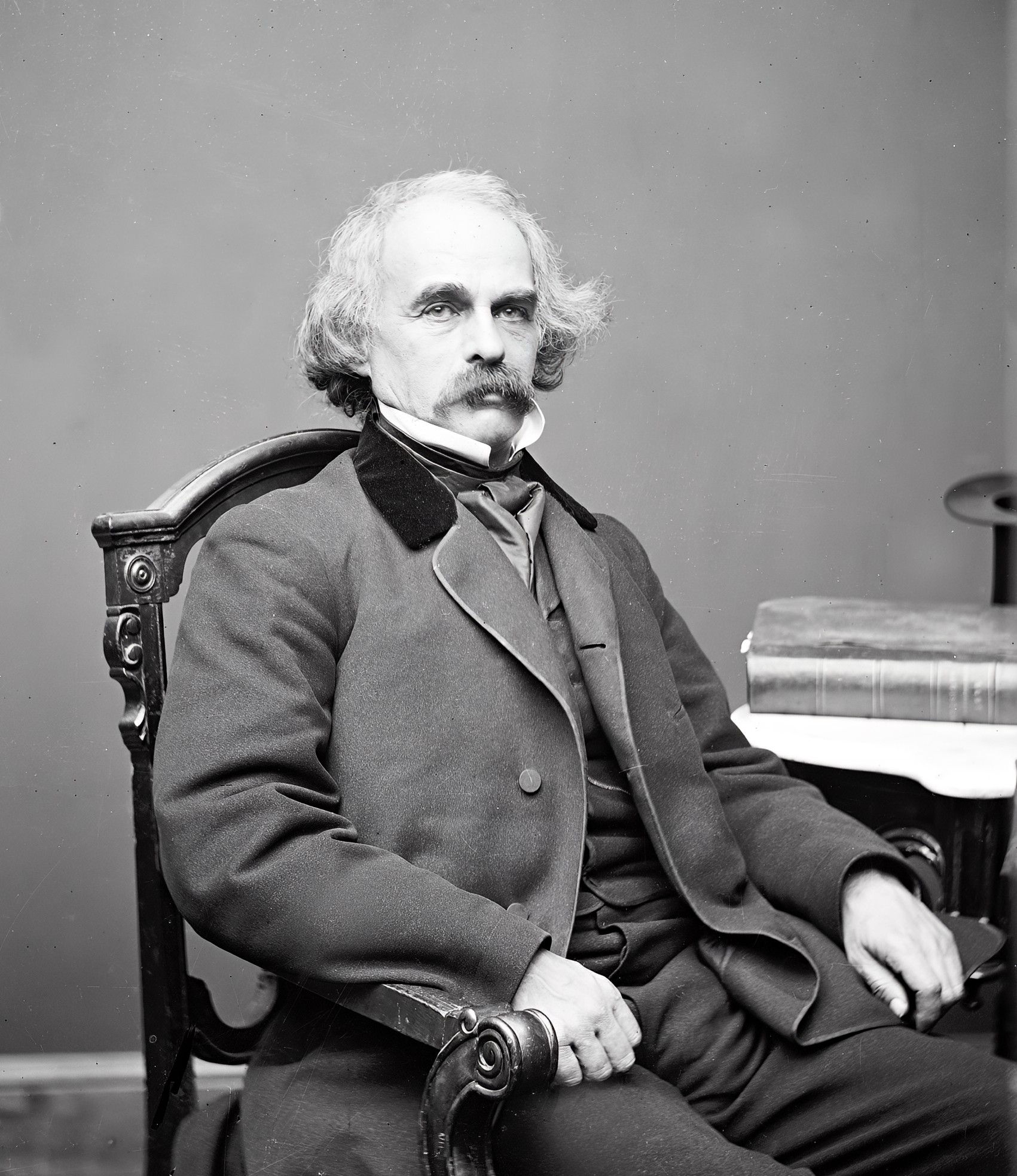

纳撒尼尔·霍桑(Nathaniel Hawthorne, 1804-1864),是美国小说家,美国文学先驱之一,代表作有《红字》。 ↩

赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse, 1898-1979),德裔美籍哲学家、社会理论家,法兰克福学派主要代表人物。 ↩

彼得·威尔(Peter Weir, 1944-),生于澳大利亚,著名电影导演、编剧、制片人。代表作有《死亡诗社》《绿卡》《楚门的世界》等。 ↩

由梅兰妮·克莱因(Melanie Klein, 1882-1960)提出的精神分析中的一个重要概念,指诱导他人以一种限定的方式来作出反应行为模式。 ↩

贝纳尔多·贝尔托鲁奇(Bernardo Bertolucci, 1941 -2018),生于意大利,著名电影导演、编剧、制作人。代表作有《末代皇帝》《随波逐流的人》《巴黎最后的探戈》等。 ↩

迈克尔·怀特(Michael White, 1948-2008),澳大利亚心理治疗师,叙事疗法创始人之一,世界著名心理咨询机构达利奇中心(Dulwich Centre) 共同创办者。 ↩

指实验结果能够推论到总体和其他同类现象中的程度,即结果的普遍代表性和适用性。也是理论或结果推广到真实生活情境中的程度以及是否具有实用价值的一种指标。 ↩