以下镜头来自台湾电影 [《小蓝》(Little Blue)](小蓝 (豆瓣) (douban.com))

小蓝,曾是高中里默默无闻、无人关注的保守女生。受到校草(绰号“五秒”)的诱惑,与其有了肉体关系,那是她的初次,却不是他的。其后,她发现自己只不过是五秒众多女友中的一个,五秒更将小蓝与其发生关系的照片随意转给他人,在聊天群传播。小蓝其后性情大变,开始做性感装扮,在网上约 P。学校里的一位被边缘化的转校生“兔子”一直暗恋小蓝,照片事件后,他化名阿 D 和小蓝网聊,终于两人在情人旅馆见面。

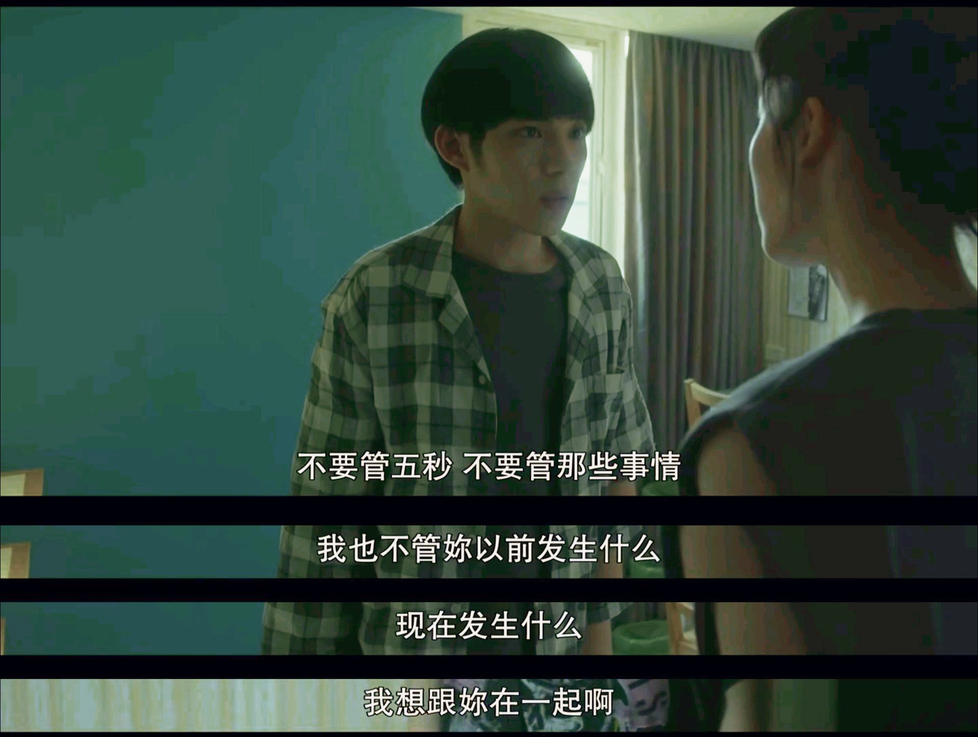

二人相见,小蓝大为不满,兔子开始表白:

然而,小蓝的回答是:

“不要管渣男五秒”“不要管那些事情”,不但先在地将小蓝的那些事情定义为“不好的”,而且先在地将小蓝对那些经历的感受定义为“不好的”。

“我不管你以前发生什么”“我也不管你现在发生什么”,可见,“我”是如此大度地原谅了你的失足,所以“我想和你在一起啊”,这个要求你一定要答应,因为“我”已经做出了如此巨大的“牺牲”,因为我是如此“勇敢”地去选择那个本来不配得到“我”的那个“堕落”的你。

即使不去扯女性主义的那些观点,这话听起来也足够伤人。

兔子的深情告白换来的是小蓝的质问——你有病吗?——然而,按照惯常的理解,兔子似乎才是正常的一个。而且,他们貌似一向知道他们是谁,一向知道他们对谁拥有着怎样的权力,比如,去定义你的痛苦,你的自责,你的耻辱,他们不允许你不痛苦,不允许你不自责,不允许你不感到耻辱。

此情此景,通常这种情况下,女生如果被感动,故事将会走向一般的青春剧的结尾,渣男害女生失足,暖男以爱拯救之,王子和公主从此幸福地生活在一起——这符合我们对于“爱拯救一切”的期待。

实话说,并不是没有这种可能。尤其是在女性一方也认同“他们”的观念的时候。然而,小蓝不期待被拯救。在这个例子里,兔子需要拯救(别人),而小蓝不需要被(别人)拯救。这当然是小蓝意志选择的结果,如果她心里已经毫无对自己遭遇的一点点在意,就没来由如此激动。抛弃对一种话语的认同总是难的,霎时顿悟,说放下就放下,只是传说。

所以,小心共情。共情有时候劲儿很大,能动人也能伤人。

所以,共情之前也许最好先问问对方的感受。你的很多自以为必然、或者习焉不察的逻辑,来自社会话语营造的幻觉。“一般”是会失效的。

当然,如果你总是问对方“那时你什么感觉?”,对方也会很烦。说到底我们不会确切地知道他人想些什么,有些什么体验,然而我们也很难彻底放下这种读心术的自恋,我们既渴望懂得别人,又渴望或者更渴望被他人理解。

在这里,语言的帮助也是有限度的。

有一种宿命是:我们似乎只能通过一种公共的语言去了解他人的内心体验。当一个人说他感到喜、怒、哀、惧,他或许明白,这种体验与众人并不相同,但我们却没有办法不去化约其内心的微妙情感——我们听到他说自己喜、怒、哀、惧,与其他人的表达并没有什么不同。

而即使我们推断每个人运用同样的词句来表达的体验注定各不相同,我们依然没办法像他自己一样去体验他的体验。甚至在他仅以表情动作来向我们表达时,也不会提供更精微的信息,无论如何我们对于他表达的解读,仍然是公共性的。

这决定了对他人的共情是有限的。

而另一方面,我们对自己的共情却是充实的,因为至少有一刻,你就在自己的那种体验中。即使下一刹那你已经站在那种体验之外去审视它,它看起来依然比共情他人要充实得多。你知道自己那种体验,但只要你想要去表达它,你就不得不用一种公共的语言去化约它。

也许回到初心才是问题的正解。一个人真的爱你,不会以宽宥你的过去取悦于你——这已经是一种以贬低标的来砍价的行为。

TA 应该爱你的此时此地。